- Archives du BAC (43 531)

- Art (11 061)

- Biographies (6 177)

- Divers (47 453)

- Histoire et Géographie (17 971)

- Littérature (30 270)

- Loisirs et Sports (3 295)

- Monde du Travail (32 158)

- Philosophie (9 544)

- Politique et International (18 653)

- Psychologie (2 956)

- Rapports de Stage (6 975)

- Religion et Spiritualité (1 441)

- Sante et Culture (6 435)

- Sciences Economiques et Sociales (23 576)

- Sciences et Technologies (11 297)

- Société (10 929)

- Page d'accueil

- / Histoire et Géographie

- / Géographie

La coexistence pacifique

Par dissertation • 30 Avril 2013 • Fiche • 824 Mots (4 Pages) • 16 807 Vues

coexistence pacifique

Cet article fait partie du DOSSIER consacré à la guerre froide.

Principe selon lequel deux États ou groupes d'États, aux idéologies opposées, acceptent de ne pas entrer en conflit armé.

2. Les causes de la coexistence pacifique

2.1. L'impasse stratégique et militaire

Mais ce sont surtout les causes stratégiques et militaires qui sont à l'origine de ce revirement : après la Seconde Guerre mondiale, les Américains étaient les seuls à posséder l'arme atomique, ce qui leur conférait une supériorité militaire sans précédent. Les Soviétiques mirent fin à ce monopole en se dotant de la bombe A (1949), de la bombe H (1953), puis en lançant Spoutnik (1957), ce qui eut un retentissement considérable aux États-Unis.

Étant parvenus à un niveau technologique équivalent, les deux Grands se devaient, pour éviter un affrontement nucléaire général, de cohabiter et de reconnaître leurs sphères d'influence respectives.

2.2. De nouvelles conditions internationales

L'adoption par l'URSS de la doctrine de la coexistence pacifique s'explique par divers facteurs : changement du personnel politique en URSS (mort de Staline en 1953, remplacé par Khrouchtchev), émergence du tiers-monde et du mouvement des non-alignés (conférence de Bandung en 1955), fin des conflits armés en Corée (1953) et en Indochine (1954), départ des Soviétiques d'Autriche (1955).

Les manifestations

Après la crise de Cuba, les relations américano-soviétiques s'améliorèrent. Dès juin 1963, un « téléphone rouge » fut instauré entre la Maison Blanche et le Kremlin, permettant aux deux Grands de maintenir un lien permanent afin d'éviter le déclenchement d'une guerre nucléaire par « accident ». Les deux Grands signèrent par la suite toute une série d'accords stratégiques et militaires visant à limiter la course aux armements, ainsi que d'autres concernant les domaines politiques et économiques. Cette nouvelle phase des relations internationales qui succède à la guerre froide est appelée « la détente ».

3.1. Les accords de désarmement

Les accords de Moscou (1963)

Les accords de Moscou signés le 5 août 1963 par les ministres des Affaires étrangères de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et des États-Unis furent les premiers à proscrire les essais nucléaires (à l'exception cependant des essais souterrains).

Le traité de non-prolifération nucléaire (1968)

Ils furent suivis par un traité de non-prolifération (TNP) des armes nucléaires (1968) qui interdisait aux détenteurs de l'arme nucléaire de fournir à quelqu'État que ce soit des armes de ce type, des composantes ou des matières premières permettant d'en construire, ou d'inciter les États qui n'en n'étaient pas dotés à en fabriquer. Ces derniers s'engageaient, de leur côté, à ne pas chercher à produire ou à acquérir ces armes. Le traité favorisait également le développement du nucléaire civil. Il ne fut signé

Site collaboratif, dédié à l'histoire. Les mythes, les personnages, les batailles, les équipements militaires. De l'antiquité à l'époque moderne, découvrez l'histoire, commentez et posez vos questions, participez à la vie du site !

- Guerre froide et decolonisation

- Guerre froide

- Coexistence pacifique et nouvelles crises (1953-1962)

mercredi 10 octobre 2007 , par HistoireDuMonde.net

La coexistence pacifique

Le 5 mars 1953, Staline meurt. Il est remplacé par Nikita Khrouchtchev, qui condamne les crimes de Staline et permet la coexistence pacifique (1956) : les deux blocs ne s’affrontent plus qu’idéologiquement.

Bien qu’officiellement les deux puissances ne se soient jamais affrontées directement, il semble que plus d’une centaine d’avions espions américains aient été abattus lors de survols de l’espace aérien soviétique. Dès 1950, un PB4Y Privateer est abattu par la chasse soviétique. À partir de 1956, les Américains utilisent des U2 volant à plus de 20 000 mètres d’altitude. Mais, en mai 1960, l’un d’eux est abattu et son pilote, Francis Gary Powers, est emprisonné à la suite d’un procès très médiatisé. Les Américains créeront alors des avions espions de plus en plus perfectionnés, avant de développer un programme de satellites de surveillance.

Durant cette période, il y a un dialogue plus ouvert entre les dirigeants des deux blocs. Khrouchtchev rencontre Eisenhower en 1956 au Royaume-Uni, en 1959 aux États-Unis, en 1960 en France et Kennedy en 1961 à Vienne[20]. En effet, le jeune démocrate John F. Kennedy a gagné les élections de 1960. Il préfère une coexistence pacifique avec l’URSS, mais veut en même temps empêcher le communisme de se répandre dans le tiers monde. Il créé donc « l’Alliance pour le Progrès » pour aider l’Amérique latine, il accroît l’aide américaine au Congo-Kinshasa, il envoie des « conseillers militaires » au Laos et au Viêt Nam.

L’insurrection de Budapest (1956)

Le bloc soviétique vit une importante crise cristallisée par la révolte hongroise à Budapest, laquelle mène à une répression soviétique au moment des Jeux Olympiques d’été de 1956.

La crise de Suez (1956)

Cette crise ne fait pas partie de la guerre froide au sens strict du terme, puisqu’elle n’est pas un conflit opposant de manière directe les États-Unis et l’URSS. Certains voient toutefois dans cette crise la fin des actions autonomes des deux blocs et l’intègrent donc à la guerre froide.

En 1956, le monde assiste à une guerre entre l’Égypte d’une part, la France, le Royaume-Uni et Israël d’autre part. La France et le Royaume-Uni subissent les pressions des deux superpuissances, lesquelles n’apprécient pas de ne pas avoir été mis au courant de l’opération autour du canal de Suez. L’URSS menace d’utiliser l’arme atomique, car elle y voit une guerre coloniale. Dans ce dossier, les deux grandes puissances adoptent la même position. Article détaillé : Crise de Suez.

La deuxième crise de Berlin (1961)

Entre 1949 et 1961, 3.6 millions d’Allemands de l’Est transitèrent par Berlin pour passer en RFA. Cette hémorragie démographique était un désastre économique pour la RDA, car c’étaient surtout des ingénieurs, des médecins et des ouvriers spécialisés qui commirent le « délit de fuite » (Republikflucht). En même temps, elle était une catastrophe politique en ce qu’elle portait atteinte à l’image de marque officielle de la RDA.

En novembre 1958, cette situation donna lieu à une crise diplomatique connue sous le nom d’« ultimatum de Khrouchtchev » et dans laquelle furent impliquées toutes les puissances occidentales.

En juin 1961, Kennedy et Khrouchtchev se rencontrent à Vienne. Khrouchtchev annonce qu’il va signer un traité de paix avec la RDA, ce qui priverait les États-Unis de leur accès à Berlin-Ouest. Kennedy juge la situation inacceptable et la conférence ne mène à rien. Khrouchtchev envoie son armée devant Berlin-Ouest. Kennedy riposte en étalant les chars américains devant les forces soviétiques et en augmentant le budget militaire américain. Khrouchtchev recule son armée sous la pression.

Le 13 août 1961, la construction du Mur de Berlin entre le secteur soviétique et les trois secteurs occidentaux met fin à ce « débauchage systématique de citoyens de la République démocratique allemande ». Mais, étant donné que les autorités est-allemandes et soviétiques ne firent aucune tentative pour bloquer les voies de communication entre la RFA et Berlin-Ouest et que, par ailleurs, Khrouchtchev ne mit pas en question le statut quadripartite de la ville, la réaction des Occidentaux se limita à des protestations verbales et à des gestes symboliques : la visite à Berlin-Ouest du général Lucius D. Clay, l’organisateur du pont aérien, et le renforcement de la garnison américaine par 1 500 hommes. En effet, aux yeux des Occidentaux, la construction du mur ne constituait qu’une agression à l’égard des Allemands de l’Est et ne menaçait pas les three essentials (c’est-à-dire les intérêts essentiels) du bloc de l’Ouest. Article détaillé : Mur de Berlin.

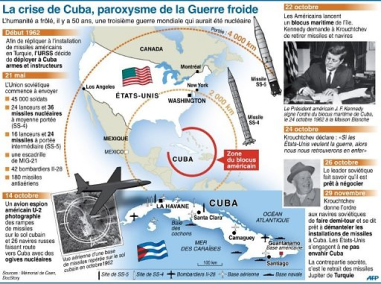

La crise des missiles cubains (1962)

La crise des missiles cubains[24] mit plus nettement en évidence la menace d’une guerre nucléaire. En janvier 1959, les guérilleros de Fidel Castro avaient renversé le dictateur Fulgencio Batista, soutenu par les États-Unis. Le nouveau régime prit une série de mesures qui lui valurent l’hostilité croissante de Washington : en 1959, démantèlement des latifundia ; signature d’un accord commercial avec l’Union soviétique en mai 1960, après la réduction des achats de sucre cubain par les États-Unis ; en juin et juillet, confiscation des entreprises nord-américaines, qui contrôlaient, outre la totalité des raffineries de pétrole, 40 % de l’industrie sucrière, 80 % du tabac et 90 % des mines.

À titre de représailles, le gouvernement américain, soumis à la pression des milieux d’affaires, mit en place un embargo économique de l’île en octobre 1960 et, le 2 janvier 1961, il rompit les relations diplomatiques avec La Havane. En même temps, la CIA recrutait des « forces anticastristes » parmi les réfugiés cubains. Au début du mois d’avril, Kennedy donna son accord à un projet d’invasion de l’île, tout en refusant d’engager des troupes américaines et en limitant les effectifs à 1 200 Cubains. Le débarquement, qui eut lieu le 17 avril 1961 dans la Baie des Cochons, fut un désastre. Kennedy se déclare seul responsable, mais, en privé, accuse la CIA de lui avoir menti et de l’avoir manipulé. Le président se brouille avec l’agence. Il déclare à ses conseillers : « Je vais tailler la CIA en pièces et en répandre les lambeaux à tous les vents. »La CIA œuvre désormais clandestinement contre Castro, en collaborant avec la Mafia, ce qui frustra Kennedy.

En juillet 1961, Cuba signifie son appartenance au « bloc socialiste ». Le 4 septembre 1962, le pays conclut un accord d’assistance militaire avec l’Union soviétique et, une semaine plus tard, Moscou déclare que toute attaque contre Cuba provoquerait une riposte nucléaire. Le Congrès américain pour sa part vote le 3 octobre une résolution qui met en demeure contre toute « action subversive dans l’hémisphère occidental ». Kennedy interdit cependant l’opération Northwoods mise au point et proposée par l’état-major, laquelle prévoyait d’orchestrer une série d’attentats contre les États-Unis, puis d’en accuser Cuba afin de mobiliser l’opinion publique contre Castro.

Le 14 octobre 1962, un avion américain U2 photographie sur l’île de Cuba des rampes de lancement pour missiles nucléaires à moyenne portée (IRBM et MRBM), capables d’atteindre le territoire américain. En même temps, la Maison Blanche apprend que 24 cargos soviétiques transportant des fusées et des bombardiers Iliouchine font route vers Cuba (opération Anadyr).

Dans la journée du 22, Kennedy, après avoir hésité entre l’inaction et le bombardement des rampes de lancement, se décide pour le blocus maritime de l’île. Cette « riposte graduée », proportionnée à la menace, laisse à Khrouchtchev le choix entre l’escalade ou la négociation. Mais Kennedy utilise la plus grande fermeté, afin de forcer Khrouchtchev à reculer. Le 24 octobre, les premiers cargos soviétiques font demi-tour. Moscou ne peut contacter immédiatement les sous-marins armés de torpilles à tête nucléaire (opération Kama) qui accompagnent le convoi avec mission de le protéger (fait qui ne sera révélé qu’en 2001). Entre-temps, un arrangement permettant à Khrouchtchev de sauver la face est négocié en coulisse entre émissaires officieux. Le 26 et le 27 octobre, dans deux messages, le Kremlin propose le retrait des armes offensives ; en contrepartie, les Américains devraient s’engager à ne pas renverser le régime cubain et à retirer les fusées Jupiter installées en Turquie, et pointées vers l’URSS. Le 28 octobre, Kennedy accepte ce compromis in extremis. Il demande toutefois de cacher le fait que les États-Unis retiraient leurs missiles de Turquie. Khrouchtchev accepta, et il crut avoir gagné la partie. Or, il avait été dupé. Kennedy avait décidé de retirer les missiles de Turquie bien avant la crise. De plus, la reculade de Khrouchtchev l’a humilié devant Castro, Mao Zedong et les autres chefs communistes. C’est décidement Kennedy qui a gagné la partie, en plus il voit sa popularité et son prestige mondial monter en flèche. Kennedy dira néanmoins après cette crise diplomatique qu’il a « négocié au bord du gouffre ».

Le dénouement de la crise fut un succès politique pour les États-Unis, quoiqu’ils doivent tolérer un pays communiste à l’intérieur de leur « périmètre de défense ». D’autre part, cette « diplomatie au bord du gouffre » avait effrayé « jusqu’aux plus hauts décideurs, au point de les rappeler à un comportement rationnel. »[26] L’installation d’un téléphone rouge, ligne directe entre Moscou et Washington, et l’ouverture de négociations sur la limitation des armements concrétisèrent ce retour à la rationalité. Kennedy, devenu encore plus populaire, change la politique de son pays vers un plan un peu plus pacifique. Mais il n’a pas le temps de mettre en place toutes ses idées : le 22 novembre 1963, en voyage à Dallas, Texas, Kennedy parade dans les rues de la ville en limousine décapotable. Lors du défilé, il est assassiné en pleine gloire par un tireur d’élite embusqué, et ce devant les yeux horrifiés de la foule. Khrouchtchev, quant à lui, sort très affaibli de la crise. En 1964, il fut remplacé par Brejnev.

sources wikipedia

Participez à la discussion, apportez des corrections ou compléments d'informations

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Dans la même rubrique

- Une reconstruction économique

- Une volonté de paix

- La mise en place des blocs et la question des armes nucléaires

- Les premières crises (1948-1953)

- « Guerre » idéologique : la chasse aux sorcières

- La « détente » (1963 - 1974)

- La guerre fraîche (1975 - 1985)

- L’œuvre de Gorbatchev : de la « nouvelle détente » à la fin du bloc soviétique

- L’implosion de l’Union soviétique et l’achèvement de la guerre froide (1989-1991)

- Chronologie de la Guerre Froide

- Conflit frontalier sino-soviétique de 1969

- Crise des missiles de Cuba

- Crise du canal de Suez

- La détente entre USA et URSS

- La dissidence soviétique

- La guerre froide sous Khrouchtchev

- La politique de soutien de l’URSS

- La politique Khrouchtchev

- Les crises de Berlin et de Cuba

- Les effets du printemps de Prague

- Les origines de la guerre froide

- Les prémices de la désintégration du bloc de l’Est

- L’Egypte de Nasser

- L’URSS de Brejnev

- MAD l’équilibre de la terreur

- Nikita Khrouchtchev

- USA contre URSS : ainsi commence la guerre froide...

Mots-clés associés

- guerre froide

Recherche dans le site

Réseaux sociaux.

Derniers commentaires

- 25 octobre 2023 Bonjour, Quelles sont les caractéristiques de cette arme, SVP ? : calibre, (…) par ZIELINSKI Richard

- 14 août 2023 Cet article sur la bataille de Tsushima et le contexte de la guerre (…) par Kiyo

- 27 avril 2023 Dans la mythologie grecque, Niké est la déesse de la victoire et de la (…) par Marc

- 27 avril 2023 Je crois pas que l’on puisse mettre une pièce jointe. par Marc

- 27 avril 2023 Les Vikings étaient un peuple scandinave qui a vécu pendant l’Âge Viking, (…) par Marc

- 27 avril 2023 Merlin est un personnage légendaire issu de la mythologie celte et (…) par Marc

- 9 mars 2023 Très intéressant comme article, merci pour le partage. je suis moi même un (…) par vikings76

- 12 janvier 2023 Une bouteille à la mer ! J’ai trouvé deux photos d’un jeune soldat dans les (…) par Marie

- 1er août 2022 Déess Niké, superbe article sur ma déesse ailée préférée dans la mythologie (…) par philou412

- 8 mars 2022 la nation des Sourikoes était composée d’une tribu d’origine les (…) par Gueherec

Vie pratique

mot de passe oublié ?

- IP : 185.80.151.41

Vous inscrire sur ce site

L’espace privé de ce site est ouvert aux visiteurs, après inscription. Une fois enregistré, vous pourrez consulter les articles en cours de rédaction, proposer des articles et participer à tous les forums.

Indiquez ici votre nom et votre adresse email. Votre identifiant personnel vous parviendra rapidement, par courrier électronique.

Veuillez laisser ce champ vide :

La coexistence pacifique et ses limites: Les limites de la coexistence pacifique

Début de la coexistence :

Entre les deux camps, Est-Ouest, la coexistence pacifique succède à la guerre froide. Dès la mort de Staline, s’était amorcé un dégel des relations, mais c’est surtout en 1955 que la signature du traité de paix concernant l’Autriche et la réconciliation des dirigeants soviétiques avec Tito illustrent le changement de la politique extérieure soviétique. Les facteurs sont essentiellement l’émergence du Tiers Monde et l’équilibre de la terreur. À la faveur de la décolonisation, sont nés en Asie et en Afrique des États qui refusent l’alignement sur l’Est ou sur l’Ouest et veulent vivre en paix : un nouvel acteur, le Tiers Monde, vient troubler le jeu bipolaire. D’autre part, la menace d’anéantissement que font peser les armes nucléaires n’est plus le monopole d’une seule puissance. Elle est bilatérale, équilibrée, bref : elle se neutralise. Sur le plan de l’équilibre mondial, la crise de Suez comme celle de Hongrie démontrent que les deux superpuissances ont préféré ne pas s’affronter. Les dirigeants soviétiques, et en particulier Nikita Khrouchtchev, sont plus rapides que les Américains à adapter leur politique à cette évolution. Dans son rapport au Soviet suprême, le 31 octobre 1959, Khrouchtchev abandonne l’idée d’une confrontation militaire inévitable entre les systèmes capitaliste et communiste. Même si la victoire du communisme reste l’objectif à long terme, la compétition doit se limiter aux terrains économique et idéologique.

Les limites de la coexistence pacifique :

De fait, entre 1955 et 1962 le style des relations diplomatiques change : les dirigeants soviétiques multiplient les voyages à l’étranger. Khrouchtchev rencontre Eisenhower aux États-Unis en septembre 1959, de Gaulle en France en mars 1960, Kennedy à Vienne en juin 1961. Et il privilégie désormais la compétition économique avec les Etats-Unis, en prédisant qu’en 1980 l’Union soviétique aura largement dépassé les États-Unis en matière de production. La victoire communiste doit se faire dans le domaine économique. Mais la guerre froide n’en continu pas moins. Elle affecte particulièrement son « épicentre », Berlin, à partir de 1958 et elle s’étend à l’Afrique à l’occasion des conflits de décolonisation, à l’Amérique latine avec la crise de Cuba, et à l’Asie dans le détroit de Formose où les communistes chinois bombardent les îles de la Chine nationaliste, Quemoy et Matsu (22-23 août 1958). Les Américains, par la voix de leur secrétaire d’État J.F. Dulles, prennent l’affaire très au sérieux et se déclarent prêts à aller jusqu’à la guerre. Cette crise dans le détroit de Formose intervient dans un contexte ambigu des relations entre l’Union soviétique, qui a promis à son allié une aide technique pour la fabrication d’un arsenal atomique, et la Chine qui se lance dans une profonde transformation interne connue sous le nom de « Grand Bond en avant », critiquée par Khrouchtchev lors de son voyage à Pékin en juillet 1958. Il faut donc voir dans cette crise un signe d’indépendance de la Chine à l’égard de l’Union soviétique, même si Khrouchtchev informe le président Eisenhower que toute attaque contre la Chine communiste serait considérée comme dirigée contre l’URSS. La crise s’apaise d’elle-même. La question de Taiwan est gelée.

L’équilibre de la terreur :

La diplomatie soviétique sait tirer parti du jeu de la dissuasion nucléaire en brandissant contre la France et l’Angleterre au moment de la crise de Suez la menace du feu nucléaire et en intimidant l’Amérique par l’utilisation de ses succès dans l’espace. Le succès soviétique dans l’espace. Le lancement du premier satellite artificiel de la Terre – le Spoutnik – par les Soviétiques, le 4 octobre 1957, et le premier vol d’un homme dans l’espace, le Soviétique Gagarine (12 avril 1961) représentent des exploits scientifiques et semblent prouver que l’URSS dispose de fusées à longue portée qui, lancées de son territoire, peuvent atteindre les États-Unis. Ceux-ci prennent conscience de ce qu’ils croient être leur retard, le missile gap. Ils décident d’entreprendre un effort gigantesque pour le rattraper. Le 25 mai 1961, le président Kennedy relève le défi et demande au Congrès un effort accru pour la conquête spatiale. C’est aussi le début d’une nouvelle course aux armements destinée non à anéantir l’adversaire, mais à l’essouffler et à garder la supériorité.

La nouvelle stratégie américaine :

En même temps, les États-Unis infléchis sent leur stratégie. Le nouveau président, le démocrate J.F. Kennedy, affirme la volonté des Etats-Unis de protéger le monde libre, mais, sous l’impulsion du secrétaire à la Défense, R. MacNamara, les démocrates remplacent la doctrine des représailles massives par celle de la riposte graduée. Celle-ci vise à proportionner la riposte à la menace et à l’enjeu, suivant une escalade savante allant du conflit conventionnel à la guerre nucléaire. Cette stratégie implique par conséquent la possession d’une panoplie complète d’armes et, en particulier, le renforcement des forces conventionnelles américaines, rendues plus mobiles, ainsi que dans l’ordre nucléaire, le développement de nouveaux moyens de riposte – telles les fusées Polaris. Elle s’accompagne d’une profonde réforme de l’administration de la Défense américaine, le Pentagone, dans le sens d’une centralisation du commandement suprême. Malgré les inquiétudes américaines sur le missile gap, l’URSS est en fait très en retard sur les États-Unis dans la course aux armements stratégiques. En 1962, Moscou dispose de 75 missiles intercontinentaux basés à terre et n’en fabrique que 25 par an. Les États-Unis possèdent déjà 294 missiles intercontinentaux et en fabriquent 100 par an. La supériorité américaine est encore plus écrasante dans le domaine des missiles sous-marins et des bombardiers intercontinentaux. Les premières négociations pour le désarmement. L’autre conséquence de l’équilibre de la terreur est la relance du désarmement. L’Union soviétique s’en fait le champion, appuie le projet Rapacki de dénucléarisation de l’Europe centrale (1957-1958) et décrète un moratoire sur les essais nucléaires. En 1958 s’ouvrent des négociations entre les trois puissances alors dotées de l’arme atomique afin d’aboutir à un arrêt des expériences nucléaires dans l’atmosphère. Parallèlement à ces pourparlers qui traînent en longueur, en avril 1961 les gouvernements américain et soviétique décident de reprendre les négociations dans un nouvel organisme, « le Comité des 18 », formé des représentants des puissances occidentales, orientales et non-alignées. Lors de la rencontre au sommet de Vienne (3-4 juin 1961), Khrouchtchev demande à Kennedy que les négociations sur les essais nucléaires soient replacées dans le cadre plus général du désarmement. En septembre 1961, les négociateurs américain et soviétique, MacCloy et Zorine, s’assignent un objectif ambitieux, le désarmement général et complet. Mais sa réalisation sera progressive, par étapes, de durée déterminée, équilibrée. En fait, la convergence américano-soviétique va entraîner l’abandon de la perspective d’une réduction générale des armements. Les deux super-Grands préfèrent désormais la négociation d’accords partiels et sélectifs.

Les crises de Berlin et de Cuba :

Le mur de Berlin

La crise connaît son apogée lors de la construction, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, du «mur de Berlin» par les autorités allemandes, la limite entre les secteurs Est et Ouest de Berlin est hermétiquement barrée. L’hémorragie de la population est stoppée, mais le prix politique du « mur de la honte » est considérable. Au lendemain de la crise, le rôle de Berlin comme enjeu politique dans les rapports Est-Ouest semble perdre de son acuité. Cuba : le bras de fer des deux superpuissances. L’île de Cuba, ancienne possession espagnole, est, depuis la guerre hispano-américaine de 1898, indépendante sur le plan politique. Mais située à 150 kilomètres de la côte de Floride, elle vit sous la tutelle économique des États-Unis, qui y possèdent aussi la base militaire de Guantanamo. La prépondérance du sucre dans les exportations cubaines (80 % du total des exportations) renforce cette dépendance : si les États-Unis arrêtent leurs importations de sucre cubain, c’est la ruine. Une révolte larvée règne dans l’île, dirigée par le dictateur Batista, contre lequel un jeune avocat, Fidel Castro, anime depuis 1952 une lutte armée qui se transforme en guérilla de partisans. Le 26 juillet 1953, il lance une attaque qui échoue contre la caserne de Moncada et doit quitter le pays. De retour en 1956, réfugié dans ses bases de la Sierra Maestra, Fidel Castro entreprend, fin 1958, une offensive victorieuse. Le 31 décembre 1958, Batista, abandonné par les Américains, s’enfuit, laissant le pouvoir à Fidel Castro et à ses « Barbudos ». Les relations entre le nouveau régime cubain et les États-Unis ne se détériorent pas immédiatement. Mais au fur et à mesure que Castro veut dégager Cuba de l’emprise des États-Unis, il noue des liens de plus en plus étroits avec l’Union soviétique sur le plan diplomatique et sur le plan économique. En juillet 1960, l’annonce par un proche de Castro, Che Guevara, que Cuba fait partie du camp socialiste, est ressentie comme une atteinte inadmissible à la doctrine de Monroe, qui récuse toute intervention de pays non américains dans les affaires américaines. En octobre 1960, les États-Unis suspendent toute aide financière, arrêtent toute importation de sucre dans l’espoir d’asphyxier Cuba et rompent enfin les relations diplomatiques. La tension s’accroît aussi du fait des activités des réfugiés cubains et des effets de la réforme agraire sur les grandes compagnies américaines propriétaires de terres. Des exilés cubains, hostiles au régime de Fidel Castro, préparent une intervention militaire, avec le soutien américain. Mais leur débarquement dans la baie des Cochons échoue (15 avril 1961), ce qui porte un coup très dur au prestige du nouveau Président et accroît le raidissement du castrisme. Dans le but de renforcer les régimes anticommunistes en Amérique latine et d’enrayer ainsi la contagion anti-castriste, Kennedy propose en août 1961 à l’Organisation des États américains (OEA) un vaste programme d’aide, l’« Alliance pour le progrès» et, en janvier 1962, l’exclusion de Cuba de I’OEA. De leur côté les Cubains demandent et obtiennent des armes de l’URSS. En octobre 1962, les services américains ont la certitude qu’en fait les Soviétiques installent à Cuba des rampes de lancement de fusées de portée intermédiaire, susceptibles d’atteindre le territoire américain. Apprenant en ou Ire l’arrivée imminente de cargos soviétiques transportant fusées et bombes, le président Kennedy est confronté à un défi d’autant plus grave qu’il dépasse l’enjeu cubain. Les Soviétiques cherchent-ils à mesurer la volonté des Américains ? Ou veulent-ils contraindre les Américains à des concessions sur Berlin ? Résolu à une politique de fermeté, Kennedy va négocier « au bord du gouffre ». Il annonce, le 22 octobre, que la marine américaine établit un blocus autour de l’île pour intercepter les navires soviétiques et il demande à l’Union soviétique de démonter les installations existantes et de cesser d’armer Cuba. On paraît être au bord d’une troisième guerre mondiale. Le 26 octobre, à la faveur de discrètes tractations, Khrouchtchev cède : il donne l’ordre à ses navires de faire demi-tour et il propose de monnayer son acceptation des conditions américaines contre la promesse que les États-Unis renonceront à envahir Cuba et qu’eux-mêmes retireront leurs fusées installées en Turquie. Le 28 octobre, les Soviétiques acceptent de démonter et de ramener en URSS l’armement offensif installé à Cuba. Mais le règlement définitif du conflit tarde en raison de la mauvaise volonté et de la méfiance de Fidel Castro. La crise de Cuba est une date importante dans l’histoire des relations internationales. Elle constitue d’abord une vérification de la théorie de la dissuasion

Continuer à lire sur le même thème :

Tout savoir sur l’Impérialisme L’ordre impérial (depuis 2001) L’impérialisme japonais

Laisser une réponse Annuler la réponse

Votre mail ne sera pas publié

Votre Commentaire Merci:

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Échec de l'envoi. Réponse du serveur : {{status_text}} (code {{status_code}}). Pour améliorer ce message, veuillez contacter le développeur de cet outil de traitement de formulaires. En savoir plus {{/message}}

{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Votre envoi semble avoir été traité. Même si la réponse du serveur est positive, il est possible que votre envoi n'ait pas été traité. Pour améliorer ce message, veuillez contacter le développeur de cet outil de traitement de formulaires. En savoir plus {{/message}}

Top articles

PROMOTION ! -20% sur votre abonnement 1 mois avec le code JOURJ24 *Voir conditions

Lycée > Terminale STMG > Histoire > La coexistence pacifique : entre chaud et froid

La coexistence pacifique : entre chaud et froid

- Fiche de cours

Profs en ligne

- Application mobile

Ainsi, la situation allemande reste régie par les dispositions prises lors des conférences interalliées de 1945. La signature séparée d’un traité de paix par l’Union soviétique rendrait caduque ces dispositions de 1945 et risquerait d’entraver les accès occidentaux à Berlin-Ouest, enclave dans le territoire de la RDA. Mais les Occidentaux ne cèdent pas et une conférence réunie à Genève durant l’été 1959 n’apporte aucune solution à la question allemande. Bien que cette conférence soit un échec, elle marque une certaine avancée car c’est la première fois que les quatre grands Alliés de 1945 se retrouvent ensemble depuis la fin du procès de Nuremberg, en 1946.

Malgré la coexistence pacifique entre les deux superpuissances, les tensions restent très vives entre les deux blocs et entre les deux superpuissances. En particulier, l’Allemagne demeure une source de contentieux importants.

Vote en cours...

Vous avez déjà mis une note à ce cours.

Découvrez les autres cours offerts par Maxicours !

Comment as-tu trouvé ce cours ?

Évalue ce cours !

Nous sommes désolés que ce cours ne te soit pas utile

N'hésite pas à nous écrire pour nous faire part de tes suggestions d'amélioration

Puisque tu as trouvé ce cours utile

Je partage à mes amis

La médiane de 6 notes est 13. Cela signifie que :

la majorité des notes est 13.

la somme des 6 notes est égale au produit de 13 par 6.

il y a 3 notes inférieures ou égales à 13 et 3 notes supérieures ou égales à 13.

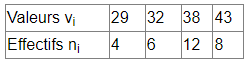

On a obtenu la série statistique suivante :

Combien vaut la médiane ?

environ 36,9

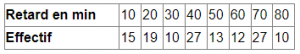

On a obtenu la série ci-dessous :

Quelle est la médiane de cette série ?

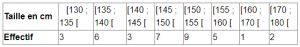

On a relevé les tailles en cm des élèves d’une classe :

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

La classe modale de cette série est [150 ; 155[.

Le mode de cette série est 150.

Le mode de cette série est 9.

Les notes en français de deux classes littéraires sont données dans le tableau suivant :

Quelle est la note médiane ?

Vous avez obtenu 75% de bonnes réponses !

Reçois l’intégralité des bonnes réponses ainsi que les rappels de cours associés

Une erreur s'est produite, veuillez ré-essayer

Consultez votre boite email, vous y trouverez vos résultats de quiz!

Découvrez le soutien scolaire en ligne avec myMaxicours

Le service propose une plateforme de contenus interactifs, ludiques et variés pour les élèves du CP à la Terminale. Nous proposons des univers adaptés aux tranches d'âge afin de favoriser la concentration, encourager et motiver quel que soit le niveau. Nous souhaitons que chacun se sente bien pour apprendre et progresser en toute sérénité !

Fiches de cours les plus recherchées

La crise de Berlin

1947 : une année charnière

Vichy : un régime anti-républicain

Collaboration et Résistance

Les Trente Glorieuses

Entre malentendu et méfiance

L'ordre nazi en Europe

La sujétion de l'Europe

Bilan de la Seconde Guerre mondiale

Une hécatombe sans précédent

Accédez gratuitement à

Tout le contenu gratuit pendant 24h !

Exercices corrigés

Espace parents

Quiz interactifs

Podcasts de révisions

Cours en vidéo

Fiches de cours

Merci pour votre inscription

* Votre code d'accès sera envoyé à cette adresse e-mail. En renseignant votre e-mail, vous consentez à ce que vos données à caractère personnel soient traitées par SEJER, sous la marque myMaxicours, afin que SEJER puisse vous donner accès au service de soutien scolaire pendant 24h. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée pour vous envoyer notre newsletter. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, à travers le lien de désinscription présent dans chaque newsletter. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

- Numéro du mois

- Manière de voir

- Hors-séries

Une étude de François Perroux

La coexistence pacifique : doctrine, illusion ou slogan ?

Jamais autant qu’aujourd’hui on n’a parlé de coexistence pacifique. L’expression, inventée par Staline bien avant la guerre, a gagné du terrain au point de figurer en bonne et due place dans la déclaration d’investiture de M. Michel Debré. Elle fournit aux harangues de M. Khrouchtchev, notamment lors de la visite de celui-ci aux Etats-Unis, leur leitmotiv.

De quoi s’agit-il au juste ? D’une doctrine raisonnable et riche de promesses ? D’une illusion ? D’un pur slogan de propagande ? C’est à ces questions que M. François Perroux a résolu de donner une réponse dans la copieuse étude qu’il vient de consacrer à la coexistence pacifique. L’ouvrage vient à son heure. Non seulement parce que le sujet est d’une extrême actualité, mais encore et surtout parce que personne, jusqu’à présent, n’a apporté à le traiter la rigueur intellectuelle, l’ampleur des connaissances et l’originalité des vues qui ont fait la réputation du professeur de la faculté de droit de Paris et du directeur de l’Institut d’économie appliquée, et lui ont valu sa chaire du Collège de France.

A u siècle du bâclage et de l’à-peu-près M. Perroux a le mérite insigne d’avoir déclaré la guerre à la facilité. Il n’avance rien qu’il n’ait vérifié par lui-même. Il sait que la valeur des chiffres est à la fois essentielle et limitée, que par trois points on ne peut faire passer qu’une circonférence, mais que par deux on peut en faire passer une infinité. Il excelle à saisir les multiples aspects d’un phénomène ; et son don de synthèse n’est pas moins grand que son esprit d’analyse. Enfin il ne confond pas l’objectivité avec l’indifférence. Les conclusions qu’il tire d’une recherche approfondie et impartiale, il les livre avec une magnifique vigueur. Toute son œuvre est celle d’un chercheur passionné, et dans tous les sens du terme d’un honnête homme.

C’est donc une attention extrême que mérite le nouveau livre de l’auteur de l’Europe sans rivages. Cette attention, il la leur demande d’ailleurs, car la clarté du style et de la pensée n’empêche pas la lecture de la Coexistence pacifique d’être plutôt austère. D’une part parce que M. Perroux juge nécessaire d’étudier avant de conclure jusque dans leurs fondements économiques, sociaux, structurels les plus subtils les deux systèmes qui se font face. De l’autre parce qu’il il se refuse à jouer, si peu que ce soit, les autruches, à se laisser prendre au piège des mots et des sourires. « La lutte entre l’Est et l’Ouest, écrit-il, exclut la réalité du compromis et l’esprit de compromis. L’interprète qui, dès le début, ne comprend pas cette exclusion ne comprend rien à l’essentiel de la lutte et à ses péripéties. » Quelle perspective ouvrir alors à la coexistence, sinon la découverte « d’un domaine d’activité où ait chance de s’établir le dialogue » ? C’est tout le problème « du développement de deux ensembles structurés et de l’universalisation, de la mondialisation, du développement économique » . Car le grand conflit de l’Est et de l’Ouest se déroule dans un monde qui « jouit des conditions techniques de son unification » .

Ayant ainsi posé le problème François Perroux procède à une analyse extrêmement poussée des deux types économiques qui s’affrontent, et dont les propagandes adverses présentent nécessairement des images ou bien idéalisées ou bien caricaturées. Au delà de ces simplifications abusives qui ne tiennent pas compte de la nécessité où se trouve chaque camp, précisément pour coexister, de s’altérer, de se gauchir, l’auteur n’a rien trouvé qui étaye les aspirations vagues de l’humanité à une synthèse des deux systèmes. Il a en revanche poussé fort loin une analyse des conditions réelles du développement économique dans les divers secteurs du monde qui s’écarte fort des notions toutes faites, faussées par le préjugé idéologique, auxquelles on nous a habitués de part et d’autre. Après avoir, au terme de cette analyse, constaté l’existence, quel que soit le système, d’un petit nombre de pôles de développement économique, il écrit que « si l’opposition se détend entre les deux coalitions la forme la plus efficace de collaboration serait encore la création en commun de tels pôles, à condition que soient abolies les vieilles règles des zones d’influence et du partage des butins » .

Mais ces pôles de développement à l’échelle du monde et leurs liaisons « dessinent une structure qui ne sera jamais mise au jour par l’examen des rapports entre les territoires nationaux et leurs échanges » . C’est pourquoi le savoir économique, « universaliste par la nature même de son objet », est bien obligé de constater la situation absurde qui résulte de la concordance de trois caractéristiques essentielles du monde moderne : 1) la nécessité et la possibilité de répondre à l’échelle planétaire à des besoins qui sont planétaires ; 2) ce que l’auteur appelle la prise de conscience de l’originalité de l’espèce ; 3) enfin la coexistence dite « pacifique », mais en réalité « hostile ».

François Perroux se situe donc avec résolution dans le camp des « mondialistes », de ceux qui ne se satisfont pas de l’impasse actuelle, qui n’attendent rien de bon de sa prolongation, qui savent qu’il est impossible qu’un camp l’emporte définitivement sur l’autre sans une masse énorme de misère et de gaspillage, sinon sans guerre. Beaucoup de voix se sont fait récemment entendre dans le même sens, et notamment celle de M. Richard Nixon, qui a repris avec beaucoup de bonheur devant la télévision soviétique, face aux slogans de coexistence de M. Khrouchtchev, la notion d’un monde uni (One World) développée jadis par Wendell Wilkie.

Déjà d’ailleurs les Nations unies, en dépit de divers reculs de fait, enregistrent la prise de conscience progressive par la collectivité humaine dans son ensemble de ces tâches élémentaires qui ont nom : « Nourrir les hommes, soigner les hommes, libérer les esclaves. » Mais là encore il ne s’agit que de formules vagues aussi longtemps qu’on n’a pas clairement explicité leur contenu. C’est ce à quoi M. Perroux s’emploie avec bonheur dans le dernier tome de son nouveau livre. Rarement sans doute on avait montré avec autant de pénétration comment les grands de ce monde dépensent leur argent et comment ils devraient le faire s’ils avaient un grain de sagesse en tête. Rarement on avait si bien mis le doigt sur les dangers mortels qui menacent à court terme l’espèce si elle ne se ressaisit pas. Mais si la solution est décrite, elle n’est pas à portée de la main, puisqu’il s’agit de rien de moins que de « mutations profondes » dans les institutions et les structures mentales pour aboutir à une « autorité mondiale ». Vues de prophète et d’utopiste, diront, condescendants, les gardiens des traditions. Ceux-là mêmes qui découvrent aujourd’hui l’Europe dont ils se gaussaient hier au nom des mêmes traditions et en vertu des mêmes réflexes, et qui ne voient pas que l’Europe, échelon nécessaire, n’est elle-même désormais qu’une réalité anachronique si elle ne s’élargit pas à l’échelle du monde.

A la vérité, le livre de François Perroux ne peut laisser personne indifférent. A ceux qui depuis longtemps savent que le seul chemin d’un espoir pour les hommes se situe dans les perspectives qu’il trace il apportera mille arguments pour nourrir leur conviction. A tout esprit honnête il révélera bien des aspects inédits de la situation du monde, qui devrait amener à tout le moins de sa part un effort de réflexion. La seule crainte que l’on puisse formuler est que la longueur de cet ouvrage et sa présentation austère ne lui ferment l’audience du très grand public, qu’il serait pourtant bien nécessaire d’éveiller. Est-il permis de souhaiter qu’un jour ou l’autre une version « facile » de cette étude voie le jour ?

Presses Universitaires de France, Paris, 1959.

André Fontaine

Tous les livres du mois

Partager cet article ×

S’inscrire.

En cliquant sur « S’inscrire », je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité du Monde diplomatique et des droits dont je dispose sur mes données personnelles.

À la « une »

- Suivre nos actualités

- Lettre d'information

- Nous contacter

- Édition électronique

- Abonnements

- Réabonnement

- Abonnements institutionnels

- Qui sommes-nous ?

- Editions internationales

- Les amis du Diplo

- Mentions légales

- Politique de confidentialité

Le Monde diplomatique

- Journal audio

- Les blogs du Diplo

- Cartographie

Coexistence pacifique et géostratégie

- Référence bibliographique

Célérier Pierre. Coexistence pacifique et géostratégie. In: Tiers-Monde , tome 9, n°35-36, 1968. Coexistence pacifique. pp. 703-717.

DOI : https://doi.org/10.3406/tiers.1968.2460

www.persee.fr/doc/tiers_0040-7356_1968_num_9_35_2460

- RIS (ProCite, Endnote, ...)

LES TENSIONS IDÉOLOGIQUES ET LES CONFLITS

- Introduction

- I. Les causes de la division du monde en deux blocs

- Exercice : Je m'exerce sur les causes de la division du monde en deux blocs

- II- La guerre froide (1947-1953)

- Exercice : Je m'exerce sur la guerre froide

III. La coexistence pacifique et ses limites (1953-1962)

- Exercice : Je m'exerce sur la coexistence pacifique

- IV. La détente et ses limites

- Questions de synthèse

- Exercice : JE M'EXERCE

Définition : 1. Définition de la coexistence pacifique

L'expression coexistence pacifique est employée pour la première fois par Lénine pendant la Nouvelle Politique Économique (NEP). Elle sera reprise par Nikita Khrouchtchev en 1953. Elle exprime la nécessité pour les capitalistes et les communistes de vivre en paix sans exclure les compétitions entre les deux systèmes.

2. Les causes de la coexistence pacifique

La coexistence pacifique s'est instaurée à la faveur des éléments suivants :

Le changement d'hommes politiques aux EU et en URSS

En URSS après la mort de Staline le 5 mars 1953, ses successeurs montrent leur volonté de paix et de dialogue avec les dirigeants du bloc occidental. Nikita KHROUCHTCHEV en 1956 amorce le dégel par l'adoption d'une attitude souple à l'égard de l'Ouest. A l'intérieur, il entame la déstalinisation (dénonciation des dérives et œuvres de Staline). A l'extérieur, il privilégie désormais la compétition économique et scientifique. En effet, l'URSS avait besoin de rattraper son retard économique. Elle avait aussi besoin d'importer des denrées alimentaires pour satisfaire sa population. L'URSS ne met plus l'accent sur la compétition nucléaire.

De même aux EU, EISENHOWER qui succède à TRUMAN faisait preuve d'une volonté de modération vis à vis des soviétiques. En effet celui -ci était plus préoccupé par le bien- être de la population américaine que par la lutte contre le communisme.

L'équilibre de la terreur

Elle exprime l'égalité des pouvoirs de destruction. En effet, après 1945, les EU possédaient une réelle avance dans le domaine des armes stratégiques. Mais ils vont perdre progressivement cette avance par la mise au point par l'URSS de la bombe atomique (B.A.) en 1949, de la bombe H (B.H.)infiniment plus puissante en 1954 et surtout des fusées à moyenne portée et inter-continentales (ICBM, IRBM) en 1955 et 1957. De plus, le lancement du premier satellite artificiel (le Spoutnik) en octobre 1955, confirme que l'URSS est désormais capable de frapper le territoire américain par ses missiles.

Pour les EU, le choc est brutal. Ils lancent leur satellite le 4 octobre 1957 et procèdent à la construction de nombreux sous-marins atomiques.

L'équilibre nucléaire rend la guerre improbable d'où la célèbre formule du français Raymond Aron « paix impossible, guerre improbable ».

Parallèlement aux deux grands, se greffent l'ascension des pays tiers : Grande Bretagne (B.A. en 1951et B.H. en 1957), France (B.A. en 1960 et B.H. en1968), Chine Populaire (B.A. en 1964 et B.H. en1967), Inde (B.A. en 1974). Cet état de terreur pousse les Américains et les Soviétiques à s'entendre pour fermer le « club atomique ».

L'émergence du tiers monde [ 1 ]

En 1955 en Indonésie, la conférence de Bandung (Bandoeng) réunit 29 pays d'Afrique et d'Asie qui refusent de s'aligner derrière les EU et l'URSS. Ils forment un troisième bloc qui prône le non-alignement ou le neutralisme dans les relations internationales. Les leaders sont : Nehru en Inde, Nasser en Égypte et Soekarno en Indonésie.

3. Les manifestations de la coexistence pacifique

Cette période a été caractérisée par une série d'accords qui vont engendrer une baisse des tensions. On peut citer la signature de l'armistice de Pan Mun Jun en 1953 sur initiative des deux grandes puissances et de l'ONU.

Les occidentaux et les socialistes multiplient les contacts diplomatiques et se rencontrent ainsi à Berlin en 1954 et s'entendent sur le traité de paix avec l'Autriche. Le traité sera signé en 1955 et permettra le départ de toutes les troupes d'occupation de l'Autriche.

L'URSS reconnaît la RFA en 1955 et noue des relations diplomatiques avec le Japon. Ce qui permet à ce pays d'adhérer à l'ONU. En 1956, Khrouchtchev dissout le Kominform, signe de sa volonté d'ouverture. Dans la même année il se rend à Londres puis en 1959 il effectue une visite officielle aux EU et en 1960 à Paris. L'URSS adhère à l'UNESCO en1954. La Coexistence Pacifique a été également marquée par de nombreuses crises.

4. Une limite de la coexistence pacifique : la crise de Cuba

Depuis 1956 un jeune nationaliste Cubain, Fidel Castro et ses hommes combattaient le régime dictatorial pro-américain de François Batista. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro soutenu par les guérilleros d'Ernesto Guevara (Che) renverse le régime de Batista et instaure la révolution. Il décide de nationaliser les terres et les usines dont la plupart appartenait aux entreprises américaines.

L'agression américaine

Le 15 avril 1961 les troupes américaines débarquent dans la « baie des cochons » pour appuyer un groupe de conservateurs cubains anti-Castristes. Mais elles échouent après trois jours de combats. Le débarquement qui avait pour but d'endiguer le communisme renforça davantage les relations entre Cuba et l'URSS. Cuba adhère dès lors au CAEM.

La crise des fusées de Cuba

En octobre 1962 éclate la crise des fusées. Selon les photographies prises par les avions espions U2, les Américains constatent que les Soviétiques installent à Cuba des rampes de lancement pour missiles à moyenne portée capables d'atteindre le territoire américain . De même les cargos soviétiques s'apprêtent à décharger des fusées et des bombes à Cuba. Le président américain John KENNEDY ne peut accepter cette menace directe sur son pays. Il exige le retrait immédiat de tous les dispositifs soviétiques à Cuba sous peine d'une riposte nucléaire et met en place un blocus naval de l'île de Cuba.

Le dénouement de la crise de Cuba

A la suite d'intenses négociations sous l'égide de l'ONU, Khrouchtchev s'incline et retire ses missiles. En contrepartie les américains promettent de lever le blocus, de ne pas attaquer Cuba et de démanteler leurs bases navale et aérienne en Turquie. Cette crise a révélé la crainte de l'utilisation de l'arme nucléaire. Elle est donc un moyen de dissuasion efficace contre une guerre directe.

Les EU renforcent leur embargo sur les produits cubains notamment le sucre.

Il est l'ensemble des pays sous-développés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine qui enregistrent une certaine carence économique

- Se connecter à la Digital Toolbox

Déjà enregistré?

Pas encore enregistré, la guerre froide (1945-1989), la coexistence pacifique.

- Ressources (17)

- Partager Twitter Facebook Email

"La coexistence pacifique" dans Luxemburger Wort (14 mars 1953)

Caricature de efimov sur la coexistence pacifique (20 août 1955), nikita khrouchtchev lors du xxe congrès du pcus (1956), visite de nikita khrouchtchev aux états-unis (15 septembre 1959), allocution du sénateur john f. kennedy sur la visite de n. khrouchtchev aux états-unis (15 septembre 1959), "ce que je pense de la coexistence pacifique" dans etudes soviétiques (octobre 1959), rapport de nikita khrouchtchev devant le soviet suprême (31 octobre 1959), "coexistence pacifique" dans foreign affairs (janvier 1960), la position américaine lors de la rencontre de vienne entre john f. kennedy et nikita khrouchtchev (25 mai 1961), john f. kennedy et nikita khrouchtchev à vienne (1961).

- Ouvrir la transcription

Les deux K à Vienne par Yves Courrière (RTL, 3 juin 1961)

Interview accordée par le président john f. kennedy au journal soviétique izvestia (25 novembre 1961), caricature de behrendt sur les relations est-ouest (1962), caricature de abu sur la course aux armements (11 mars 1962), lettre de l'ambassadeur du luxembourg à moscou à pierre grégoire (moscou, 23 octobre 1968), les conditions d'utilisation du "téléphone rouge", "il a réussi sa vie mais manqué son oeuvre" dans le monde (14 septembre 1971).

Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne. En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Français FR

Ressources numériques en sciences humaines et sociales

Nos plateformes

Bibliothèques

Suivez-nous

Redirection vers OpenEdition Search.

- Éditions de la Sorbonne ›

- Internationale ›

- Stratégie soviétique et chute du pacte ... ›

- Chapitre I. Pensée militaire soviétique...

- Éditions de la Sorbonne

Stratégie soviétique et chute du pacte de Varsovie

Ce livre est recensé par

Chapitre I. Pensée militaire soviétique et coexistence pacifique

Plan détaillé, texte intégral.

1 La prépondérance de l’Union Soviétique modèle tous les domaines au sein du bloc qu’elle forme avec ses alliés. Au premier plan, son idéologie fait de l’Union Soviétique une véritable théocratie marxiste dont le magistère conduit, entre autres, tout à la fois la pensée militaire comme la norme en matière de relations internationales, norme qui se traduit dans la deuxième partie du xx e siècle par le concept de « coexistence pacifique ».

2 Ces deux éléments en se combinant étroitement forment la base du système soviétique, allant jusqu’à structurer profondément l’organisation sociale et économique du bloc de l’Est. C’est sur eux que porte l’examen qui est de première importance.

L’essence et la nature de la guerre

3 Dès l’origine, l’Etat des Soviets fut confronté au problème de la guerre étrangère et civile, puis au duel qui l’opposa d’abord à l’Allemagne nazie, ensuite aux Occidentaux. Les dirigeants soviétiques étaient donc condamnés à se plonger dans les problèmes stratégiques. Cependant, outre la pratique, la théorie marxiste incitait les Soviétiques à étudier minutieusement les rapports de force et donc leur aboutissement éventuel sous forme d’affrontements armés. Ainsi, l’étude de la guerre fait partie intrinsèquement du marxisme qui se veut une science et que développa notamment Lénine, en continuation de Marx et d’Engels.

4 Pour les marxistes, le moteur de l’histoire est la lutte des classes dont la transposition dans l’arène internationale est la guerre, qu’elle soit civile ou étrangère. La guerre, en tant que phénomène social, ne peut disparaître donc qu’en conséquence de l’extinction de la lutte des classes, c’est à dire avec la victoire inéluctable du socialisme scientifique sur le capitalisme, ce qui permettra l’instauration définitive du communisme à l’échelon planétaire. S’il n’y a pas guerre, la menace n’en subsiste pas moins due à la nature même du capitalisme, essentiellement agressive, qui cherche à surmonter ses contradictions internes en déclenchant des conflits.

5 La guerre, comme tout phénomène social, répond à une science qui obéit à des lois, dont la découverte, grâce à la méthodologie marxiste-léniniste permet d’assurer la victoire.

6 Penser la guerre vise à la prévoir, soit pour la prévenir, soit pour la mener. L’école de pensée soviétique en matière militaire s’est efforcée de créer un modèle normatif qui puisse répondre à toutes les interrogations et servir de cadre aussi bien à la réflexion qu’à l’action. A cet effet, les Soviétiques ont procédé à l’établissement d’une classification des guerres et ont, parallèlement, organisé toutes les disciplines relevant de la question militaire en deux grands ensembles étroitement liés l’un à l’autre, la doctrine militaire et la science militaire.

7 La classification des guerres ne se cantonne pas à la théorie et à l’abstraction : elle est surtout un instrument prévisionnel appliqué à la pratique et se veut en prise avec la réalité. Les critères retenus se rapportent à quatre grands domaines : d’abord l’appréciation de la légitimité du conflit, puis son ampleur, ensuite son caractère technico-militaire et enfin, ce qui donne l’ossature de la classification marxiste-léniniste des guerres, sa nature socio-historique et socio-politique.

8 Le critère de légitimité d’une guerre se réfère intégralement à une distinction des guerres d’après leur caractère juste ou injuste opéré par Marx et reprise par Lénine 1 . Ce serait cependant un très grave contresens que de considérer le caractère d’une guerre définie par les Soviétiques comme juste ou injuste en terme de valeur morale. Il s’agit d’une appréciation politique obtenue par une analyse dialectique qui vise à définir un critère permettant de classer le conflit intrinsèquement, en fonction de son intérêt pour les causes confondues de l’Union soviétique et du prolétariat. C’est ainsi que « la compréhension des catégories de guerre englobe les différentes guerres justes et injustes selon un contenu politique concret en soi » 2 . Le critère de classification retenu implique logiquement que l’une des deux parties qui mène la guerre est un allié virtuel de l’URSS parce que son action favorise la cause soviétique à court ou à long terme.

9 Le critère de l’ampleur vise à déterminer l’échelle d’une guerre reprenant une distinction opérée par Engels entre guerres mondiale et locale. La distinction porte essentiellement sur le théâtre d’opération concerné, qui est géographiquement limité, en cas de guerre locale, et s’étendant à la planète en cas de guerre mondiale. Un type de guerre locale a été fourni par les conflits vietnamien, coréen, des Malouines et d’Afghanistan. La limitation porte sur l’aire géographique touchée et non sur les armements.

10 Le caractère technico-militaire de la guerre conduit à un troisième critère de discrimination qui, par bien des aspects, rejoint celui de l’ampleur de la guerre. Ce critère a essentiellement trait aux moyens militaires utilisés qui impriment leur marque distinctive au conflit en combinaison avec l’environnement.

11 La méthodologie soviétique appliquée à cette réflexion l’a traduite en une loi de la montée inéluctable aux extrêmes stipulant que, les intérêts vitaux d’une partie étant en cause, la partie ne peut qu’utiliser tous les moyens militaires à sa disposition et notamment l’arme nucléaire, sans aucune restriction, si elle la possède, ne serait-ce que dans le but de sa survie. La possibilité de l’emploi de l’arme nucléaire est donc le critère technico-militaire fondamental. Et une escalade vers l’extrême de la violence est tout à fait concevable dans un processus analogue à celui qui transforme une guerre locale en guerre mondiale. En effet, « il n’est pas exclu qu’une guerre commençant localement ne puisse se transformer en guerre mondiale, comme ce fut le cas avec la Seconde Guerre mondiale, et une guerre avec emploi des armes conventionnelles en une guerre avec utilisation de l’arme nucléaire 3 .

12 L’ossature de la classification des guerres est donnée par les critères socio-historique et socio-politique établis par Marx et Engels, puis repris par Lénine qui évidemment n’y avait pas porté les caractéristiques qu’ouvrait l’ère nucléaire. Cependant, les quatres types de guerre distingués ont été maintenus 4 .

13 Le premier type concerne l’affrontement entre les deux systèmes sociaux opposés. Ce sera inéluctablement une guerre de coalition opposant les Etats, expressions du socialisme et du capitalisme, guerre qui prendra obligatoirement la forme d’une guerre mondiale nucléaire, puisqu’il y va de la survie de l’un des camps et que ces Etats sont en possession d’armes nucléaires. Le camp perdant cessera d’exister en tant que structure sociale organisée.

14 Le deuxième type de guerre codifie « les guerres civiles entre le prolétariat et la bourgeoisie ou les masses populaires et les forces réactionnaires soutenues par les impérialistes d’autres pays » 5 . Le conflit afghan répond, entre autres, à ce type de guerre dans laquelle l’URSS et le camp socialiste se doivent de soutenir les forces se réclamant du socialisme, au nom du concept de l’internationalisme prolétarien 6 , ce qu’elles ont fait militairement à partir de décembre 1979. L’engagement soviétique fut, cependant, reconnu par la perestroïka comme une erreur.

15 Troisième type de guerre, les guerres de libération nationale qui mettent aux prises les peuples dominés luttant contre des invasions perpétrées par des Etats impérialistes. Se classent dans ce type de guerre, entre autres, les guerres engagées par les Français contre les Espagnols en 1807 et contre les Russes en 1812, comme l’intervention des forces de l’Entente contre les Soviétiques en 1918 et la lutte des Français contre les Allemands de 1940 à 1945. A l’époque contemporaine, ce type de guerre est surtout représenté par les conflits menés par les Etats colonialistes ou néo-colonialistes. Les guerres de libération nationale n’opposent pas nécessairement le prolétariat à l’impérialisme, notamment en ce qui concerne les guerres coloniales. Si l’impérialisme est toujours partie prenante, son adversaire peut très bien être une bourgeoisie nationaliste ; en ce cas intervient avec force la nécessité de déterminer le caractère juste ou injuste d’une telle guerre. C’est ainsi que se pose aux Soviétiques le problème de la Libye dans le courant des décennies soixante-dix et quatre-vingt, car il est établi que le dirigeant libyen, Khadaffi, n’est en rien marxiste-léniniste.

16 Dernier type de guerre, les affrontements entre impérialistes, entre nations capitalistes, n’ont pas disparu. Cette catégorie de conflits, la plus fréquente dans l’histoire, a été illustrée notamment par les Première et Seconde Guerre mondiales opposant les coalitions dirigées d’une part par l’Entente comprenant la Russie impériale et par l’Allemagne, puis par le Royaume-Uni et la France et par l’Allemagne nationale-socialiste en 1939.

17 L’ossature procurée par les critères socio-politique et socio-historique forme une véritable matrice qui permet l’interaction de la combinaison des autres critères.

18 Le danger qu’offre cette classification codifiée des guerres est un automatisme qui amène un engagement mécanique dans un conflit. Pour une large part, c’est ce type d’approche qui conduisit l’URSS à entrer dans la guerre d’Afghanistan.

19 Toutes les questions relevant du domaine militaire, de près ou de loin, sont incorporées dans un ensemble de disciplines, de systèmes rigoureusement codifiés. Ce grand ensemble se subdivise en deux sous-ensembles : la doctrine militaire et la science militaire.

20 Par doctrine militaire, les Soviétiques entendent « un système de points de vue, qu’adopte l’Etat en un temps donné, sur les buts et le caractère de la guerre potentielle, sur sa préparation par le pays et les forces armées, et aussi sur les modalités de la mener » 7 . Quelles que soient les formulations employées, la définition ne diffère que par des détails infimes et détermine le même concept et la même unité dans la pensée 8 . Il s’agit d’un corps de doctrine résolument prévisionnel. Tout Etat, qu’il soit capitaliste ou marxiste, a une doctrine militaire, mais « ce qui constitue la pierre angulaire de la doctrine militaire de tout Etat, c’est la conception qu’elle comporte de l’essence de la guerre » 9 . Les questions essentielles que pose la doctrine militaire et auxquelles elle apporte une réponse relèvent de la détermination de l’ennemi et, en cas d’une coalition, de l’ennemi principal dont le traitement demande la concentration des efforts, du caractère de la guerre potentielle et de ses objectifs comme des problèmes qu’elle soulève, des caractéristiques et du volume des forces armées nécessaires pour résoudre les problèmes posés, de la préparation à la guerre des armées et du pays et des moyens indispensables pour mener la guerre jusqu’à son aboutissement victorieux. Toute une série de paramètres, en interaction perpétuelle, compose la doctrine militaire, ce qui fait que « la doctrine militaire soviétique, surtout dans sa partie militaire, ne reste pas immuable » 10 .

21 La transformation essentielle intervenue à partir de la perestroïka de 1986 réside dans le but premier assigné à la doctrine militaire : prévenir la guerre et non plus obtenir la victoire. Ce n’est qu’en cas d’échec de la prévention de la guerre que la victoire est l’objectif primordial. Et encore, la victoire se définit-elle théoriquement par le rejet de l’agression et non plus par l’anéantissement de l’ennemi.

22 Cette doctrine se divise « en deux groupes de questions liés réciproquement, politiques et militaires » 11 , formant « deux parties étroitement unies et interdépendantes, à savoir les domaines socio-politique et militaro-technique » 12 .

23 « Cependant la partie socio-politique occupe une position dirigeante, déterminante » 13 , car elle étudie au premier chef les buts politiques de la guerre, la base économique et sociale de la nation et de l’ennemi, ce qui détermine le potentiel dans lequel s’inscrit la constitution et le maintien au niveau voulu des forces armées.

24 Les aspects militaro-techniques de la doctrine militaire soviétique s’attachent plus précisément à l’édification de l’appareil militaire dans sa globalité, à la constitution des forces armées comme à leur dotation en moyens et aux procédés de préparation et de conduite éventuelle des opérations.

25 La doctrine militaire soviétique pose ainsi des bases intangibles à partir desquelles la science militaire doit s’élaborer. En premier lieu, l’URSS ne se veut pas agressive. En second lieu, s’il y a guerre, le but est non seulement de repousser l’agression, mais encore d’anéantir l’adversaire par une victoire militaire totale, ce qui ne peut être obtenu que par l’offensive. A ce sujet, il est nécessaire de souligner qu’il n’y a aucune contradiction en termes militaires entre une doctrine défensive, non agressive, et une stratégie offensive. Reste à définir exactement ce qu’est l’agression par contre ! La perestroïka définit l’agression par l’attaque. Mais peut-on attendre cette attaque sans la prévenir, avec toutes les erreurs d’appréciation que comporte un tel concept ? Dernier point, la surprise joue un rôle primordial.

26 La science militaire est « un système de connaissances sur le caractère et les lois de la guerre, la préparation des forces armées et du pays à la guerre et les procédés de sa conduite » 14 . Tous les stratèges soviétiques s’appuient sur le même concept 15 pour établir une division de la science militaire en deux grandes branches ou rameaux. En premier lieu, il s’agit de l’étude et de la réalisation concrète de l’organisation du pays en vue de la guerre, tant en ce qui concerne les aspects économiques que politiques et les institutions proprement militaires telles que la mobilisation, la défense civile, les transports, l’esprit de défense... La deuxième branche a trait à la théorie et à l’exécution de la conduite de la guerre et des opérations militaires. Il s’agit de « l’art militaire » qui se subdivise en trois disciplines, stratégie, art opératif et tactique, qui toutes trois englobent des procédés de conduite, de commandement, d’instruction et d’éducation des troupes. Il s’agit bien ici d’art, puisqu’intervient le facteur humain. La connaissance des lois de la guerre et de ses principes d’application n’est pas suffisante, encore faut-il une application correcte et la détermination opportune des circonstances à l’occasion desquelles jouent d’une manière précise ces lois de la guerre. Le talent et l’expérience du stratège, de l’homme de guerre, opèrent donc pour une partie non négligeable.

27 La stratégie « occupe la première place dans l’art militaire » 16 , « en représente le domaine supérieur » 17 . « Partie constituante de l’art militaire et son domaine supérieur, elle embrasse la théorie et la pratique de la préparation des troupes à la guerre » 18 .

28 L’art opératif découle de la stratégie et « occupe une place intermédiaire entre la stratégie et la tactique » 19 . Il traite des opérations des différentes armées, des groupements importants de forces sur des théâtres d’opérations considérés isolément. Cette conception recouvre celle qu’avait un penseur militaire français du xviii e siècle, Guibert, lorsqu’il parlait de « grande tactique » 20 .

29 De même que l’art opératif est subordonné à la stratégie, la tactique l’est à l’art opératif en englobant « la théorie et la pratique du combat des unités, formations et Grandes Unités » 21 dont le niveau se situe à celui de la division et au dessous, c’est-à-dire concernant le commandement d’une dizaine de milliers de combattants et moins.

30 En cherchant une comparaison avec les concepts occidentaux et à condition de faire abstraction de la méthodologie comme de l’existence de lois de la guerre, le concept soviétique de doctrine militaire recouvre à peu près la compréhension qu’ont les Occidentaux, et notamment les Français, du contenu de la politique de défense allié à celui d’une polémologie prévisionnelle. Quant à la stratégie militaire, pour reprendre la définition occidentale utilisée par le général Beaufre 22 , elle est l’art de combiner les forces en vue d’obtenir le résultat déterminé par une politique de défense. Et dans cette conception, la tactique est l’art de combiner les armes et les armées en vue d’atteindre un objectif concret déterminé par la stratégie militaire. Pour les Soviétiques, stratégie militaire et tactique combinent bien les mêmes éléments, mais la combinaison en question ne relève pas d’un art : elle est une science qui impose à l’homme de guerre d’appliquer des lois donnant la victoire.

31 Le concept soviétique, rigoureusement codifié, d’une massive cohérence, sera nécessairement moins sujet à des contingences que ses homologues occidentaux. De ce fait, il est marqué du sceau de la continuité, mais aussi de la lourdeur.

32 L’architecture de la pensée militaire soviétique dans son agencement, sa méthodologie et sa codification présente un hermétisme impénétrable sans l’appréhension de ses fondements marxistes. L’école de pensée militaire soviétique se veut scientifique, pétrie de certitudes, fait référence à des lois qui imposent leur déterminisme, procède à la découverte de nouvelles lois appliquées encore plus directement au domaine militaire, renforçant ainsi ce déterminisme au point d’enserrer tout concept, quel que soit son niveau, dans un système clos et rigoureusement codifié. Le mérite de la démarche est de promouvoir une absolue cohérence et le désavantage une rigidité indéniable à laquelle les Occidentaux ne sont pas habitués et les déroute.

33 Bien souvent, les Occidentaux, ayant tendance à prêter à leurs adversaires leurs propres concepts ou à créditer l’ennemi d’une stratégie qu’ils voudraient lui voir utiliser et non de celle qu’il a, rejettent les fondements marxistes du système militaire soviétique, parce qu’ils leur paraissent relever d’une idéologie totalement inutile en la matière. La rigidité de la pensée militaire soviétique la rend alors d’autant plus obscure.

34 Le marxisme-léninisme est peut-être un habillage, mais sa langue, sa méthodologie, sa façon de raisonner ont imprégné la société soviétique au point de lui donner une nouvelle nature, un nouveau vocabulaire, une nouvelle manière de s’exprimer. Lénine est devenu une référence normale au point de n’être plus ressentie comme telle. Lorsque dans sa lettre au Comité central du Parti polonais, le Comité central du Parti soviétique, traitant de la situation polonaise, en 1981, reprend en conclusion les paroles du Secrétaire général du CC du PCUS au XXVI e congrès – « Nous ne laisserons pas porter atteinte à la Pologne socialiste et n’abandonnerons pas au malheur un pays frère » 23 – les Soviétiques et même Brejnev sont-ils conscients qu’il y a là répétition d’une formulation de Lénine prononcée dans des circonstances semblables alors que les forces contre-révolutionnaires blanches marchaient sur Petrograd, à savoir, « Nous ne nous abandonnerons pas au malheur » 24 ? Par contre, il est certain que le Secrétaire général Gorbatchev avait parfaitement conscience qu’il reprenait la même démarche que Lénine, avec son décret sur la paix de 1917 adressé aux peuples du monde par dessus les gouvernements, en s’adressant le 15 janvier 1986 aux opinions publiques mondiales avec son plan de désarmement. Les deux démarches, d’ailleurs, eurent le même insuccès. Qu’il y ait depuis les années soixante une baisse de la ferveur idéologique à l’Est, et que l’URSS n’y fasse pas exception, est un point acquis dont le constat a été dressé par les différents congrès du parti communiste sans faire mention de l’effondrement des partis communistes intervenus parmi les alliés du pacte de Varsovie, dans le courant de l’été 1989. Et chaque congrès a été l’occasion d’appeler le Parti à retrouver et à répandre une rigueur marxiste, à faire preuve de militantisme. Quoi qu’il en soit, la baisse de l’idéologie ne met pas en cause les comportements acquis et surtout les systèmes de raisonnement dans lesquels baigne toute réflexion en Union soviétique, entre autres, la réflexion stratégique. Les Soviétiques, quant à eux, considèrent leur concept militaire et leur raisonnement stratégique comme des instruments hors pair, ce qu’a démontré leur victoire de 1945.

35 L’école de pensée militaire soviétique a gagné les pays du pacte de Varsovie et régit l’ensemble de leurs forces armées. Cette pensée militaire est un produit du marxisme, dont la valeur est attestée par la réussite en la matière des Soviétiques, et se distingue radicalement de ce que peuvent concevoir les Occidentaux, à la lumière des prévisions d’Engels écrivant que l’Etat prolétarien « aura son expression particulière dans l’art militaire et créera sa méthode particulière nouvelle » 25 . Toute la vision historique du Pacte se retrouve dans cette conception, puisque, suivant Engels toujours, « la nouvelle science militaire sera un produit des rapports sociaux nouveaux, aussi nécessaire que la science de la guerre créée par la Révolution et Napoléon et qui était un résulat inévitable des nouveaux rapports engendrés par la Révolution » 26 . Les mêmes causes produisant les mêmes effets dans des circonstances semblables, le concept militaire marxiste-léniniste doit être le gage de la victoire ou de l’absence de guerre.

36 Le nouveau mode de pensée politique de la perestroïka, a, cependant, introduit un nouvel élément de taille. Contrairement à un concept établi, depuis 1917, uniquement sur un rapport de forces militaires, « la sécurité de l’URSS doit être garantie en premier lieu par des moyens politiques comme partie intégrante d’une sécurité générale et égale dans le processus de démilitarisation, de démocratisation et d’humanisation des relations internationales, en s’appuyant sur le prestige et les possibilités des Nations unies » 27 . C’est « l’analyse sérieuse de la conjoncture internationale qui a conduit l’URSS à adopter un nouveau mode de pensée » 28 . Il n’en demeure pas moins que les moyens politiques garantissant la paix ne sont pas exclusifs de moyens militaires suffisants assurant une défense efficace 29 .

37 En tout état de cause, la perestroïka ne pouvait pas manquer d’influer profondément sur la pensée militaire soviétique, non seulement dans son application, mais également dans son essence même.

La définition du concept de coexistence pacifique

38 Le concept de coexistence pacifique initié par Staline, mis en œuvre par Khrouchtchev dans le courant des années cinquante, a été progressivement affiné par la suite. La formulation définitive a été arrêtée à la suite des XXIV e et XXV e congrès du Parti, en 1971 et en 1976, et depuis lors, les instances dirigeantes soviétiques s’y sont constamment référées sans aucune remise en cause de fond. C’est cette même formulation qui a été reprise par la Constitution de 1977, devenant ainsi loi fondamentale de l’Etat soviétique.

39 Le point de départ instituant une coexistence pacifique entre pays à régimes socio-politiques différents est la prise en compte d’une situation internationale et d’un équilibre du rapport des forces permettant, aux yeux des Soviétiques, d’éviter l’affrontement suprême entre l’Est et l’Ouest. La guerre n’est donc pas inéluctable, mais reste possible.

40 La validité du concept de coexistence pacifique exige l’instauration de principes mutuellement acceptés qui comprennent notamment, à la base, celui « de relations entre Etats à régimes sociaux différents supposant le refus de l’emploi de la force militaire ou de la menace de son emploi comme moyens de résoudre les questions internationales en litige » 30 . Dès l’énoncé du principe de base apparaît ainsi une opposition avec l’Ouest, car par « menace d’emploi de la force militaire », les Soviétiques entendent l’application de la stratégie de dissuasion et notamment du concept de « flexible response » américain prévoyant toute une gradation de ripostes, perçues comme autant de menaces. Les litiges doivent être réglés par le canal de négociations, mais en aucun cas à l’aide « de tentatives visant à promouvoir une politique à partir de positions de forces » 31 , qualificatif soviétique de la stratégie de dissuasion.

41 Les autres bases sont la prise en compte réciproque des intérêts, le droit reconnu à chaque Etat de résoudre ses questions internes sans ingérence, d’où découle la stricte observation de la souveraineté et de l’égalité des droits de chaque Etat. Sont stipulées de même l’intégrité territoriale des Etats et l’inviolabilité de leurs frontières. La concrétisation de cette partie du concept a été réalisée par les clauses de la première partie de l’acte final de la conférence d’Helsinki, en 1975, proclamant l’intangibilité des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale. D’une manière plus générale, cette conférence d’Helsinki devait être le triomphe de la coexistence pacifique.

42 A partir d’une renonciation commune à la force et d’une acceptation mutuelle de régimes socio-politiques différents, il est possible d’établir une coopération économique, technologique et culturelle, avantageuse pour toutes les parties. Ce dernier point intéressait particulièrement les Soviétiques, car il permettait des transferts de technologie occidentale afin de combler les créneaux que la planification de la recherche scientifique et technique pouvait ainsi, sciemment ou non, laisser ouverts. La deuxième partie de l’acte final d’Helsinki, ce que les Occidentaux appellent la deuxième corbeille, a prévu l’extension des échanges économiques, tandis que la troisième corbeille avait trait aux échanges culturels et à la libre circulation de l’information et des idées.

43 L’instauration de la coexistence pacifique, surtout après la signature du traité d’Helsinki, amena effectivement une augmentation des relations commerciales avec l’Est, malgré les entraves que posait une règlementation spécifique éditée par l’OTAN et interdisant le transfert de technologies de pointe susceptibles de favoriser l’effort de défense de l’Est. L’OTAN voyait dans cet aspect de la coexistence pacifique un système permettant aux Soviétiques de pallier leurs déficiences.