PROMOTION ! -20% sur votre abonnement 1 mois avec le code JOURJ24 *Voir conditions

Lycée > Terminale > Philosophie > Quelle est l'utilité de l'histoire ?

Quelle est l'utilité de l'histoire ?

- Fiche de cours

Profs en ligne

- Application mobile

Tel est le rôle que l'historien latin Polybe attribuait à sa discipline : l'histoire politique est selon lui un enseignement utile aux futurs hommes d'Etat afin qu'ils s'inspirent des grands exemples du passé ; elle a aussi une utilité morale, puisqu'elle nous apprend par exemple à supporter, ainsi que certains de nos illustres prédécesseurs, d'éventuels revers de fortune.

C'est là ce que Nietzsche nommera « histoire monumentale », pensée comme susceptible de nous donner des modèles politiques ou moraux , que nous sommes invités à « imiter » pour « nous surpasser ».

Par exemple, le succès de l'intervention américaine en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale ne saurait nous permettre d'affirmer avec certitude qu'une intervention du même ordre dans tel autre conflit actuel sera tout aussi bénéfique car le conflit en question, ses causes, son déroulement, ne sont pas absolument identiques à ceux du conflit passé.

C'est ce à quoi fait allusion Descartes dans le Discours de la Méthode , pour remarquer aussitôt qu' un tel usage de l'histoire pose deux problèmes :

1) il tend à déformer les faits et les êtres en les présentant de façon manichéenne, en les embellissant afin de les rendre admirables - de sorte que l'histoire devient plutôt alors fiction poétique ou mythe. On reprochera donc à cette conception de l'histoire de sacrifier l'exigence de véracité au souci d'édification ;

2) les modèles moraux ou politiques qu'elle nous propose sont eux-mêmes sujets à caution : en quoi l'éloge de Brutus est-il justifié ? Ne s'agit-il pas en fait ici de faire un dogmatique et douteux éloge du « parricide » ? De tels exemples pourraient fort bien conduire, par leur caractère fictif et exagéré, soit à poursuivre des buts impossibles, soit à « inciter le courageux à la témérité... et le croyant au fanatisme», ainsi que le dit Nietzsche.

Si l'histoire peut nous être utile, ou nous enseigner quelque chose, c'est donc en un autre sens sans doute, qu'il nous faut déterminer à partir des critiques précédentes.

Elle ne nous donne, ainsi que nous l'avons dit, aucune règle ni aucun modèle que nous pourrions suivre aveuglément, mais cette connaissance réflexive doit nous donner, en nous révélant nos imperfections tout autant que nos capacités, un fil conducteur pour nos actions et progrès à venir.

C'est ce que montre Kant dans son Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique : l'examen du passé nous révèle un lent progrès de la raison humaine, et, par là, la direction que nous devons suivre aussi à l'avenir.

Il nous faut donc apprendre à nous montrer, selon les circonstances et les exigences présentes, tantôt « historiques », tantôt « anhistoriques », sans jamais tomber dans aucun excès - excès d'historicité ou de remémoration qui nous fait nous perdre dans le passé, excès d'oubli ou d'anhistoricité qui nous empêche de considérer notre présent avec quelque recul et à la lumière des connaissances du passé.

L'histoire est cette connaissance du passé qui doit nous rendre d'autant plus vigilants envers le présent que nous sommes conscients de nos erreurs passées, mais qui laisse cependant ouverte devant nous cette tâche de prendre des décisions, de créer des valeurs nouvelles, qu'aucune connaissance du passé ne peut nous donner : ce n'est pas l'histoire en effet qui doit nous gouverner, mais c'est nous au contraire qui, jour après jour, constituons notre histoire en nous projetant, prenant appui sur ce « sol » qu'est notre passé vers l'avenir.

Machiavel, Le Prince : pour apercevoir quel usage peut être fait de connaissances historiques en vue d'élaborer une manière de « science politique ».

Nietzsche, Seconde considération inactuelle : « utilité et inconvénient de la connaissance historique pour la vie », chapitres 1, 2 et 3 : sur l'histoire « monumentale », « antiquaire » ou « critique ».

Kant, Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique , proposition 9.

Vote en cours...

Vous avez déjà mis une note à ce cours.

Découvrez les autres cours offerts par Maxicours !

Comment as-tu trouvé ce cours ?

Évalue ce cours !

Nous sommes désolés que ce cours ne te soit pas utile

N'hésite pas à nous écrire pour nous faire part de tes suggestions d'amélioration

Puisque tu as trouvé ce cours utile

Je partage à mes amis

La médiane de 6 notes est 13. Cela signifie que :

la majorité des notes est 13.

la somme des 6 notes est égale au produit de 13 par 6.

il y a 3 notes inférieures ou égales à 13 et 3 notes supérieures ou égales à 13.

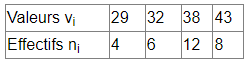

On a obtenu la série statistique suivante :

Combien vaut la médiane ?

environ 36,9

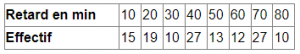

On a obtenu la série ci-dessous :

Quelle est la médiane de cette série ?

On a relevé les tailles en cm des élèves d’une classe :

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

La classe modale de cette série est [150 ; 155[.

Le mode de cette série est 150.

Le mode de cette série est 9.

Les notes en français de deux classes littéraires sont données dans le tableau suivant :

Quelle est la note médiane ?

Vous avez obtenu 75% de bonnes réponses !

Reçois l’intégralité des bonnes réponses ainsi que les rappels de cours associés

Une erreur s'est produite, veuillez ré-essayer

Consultez votre boite email, vous y trouverez vos résultats de quiz!

Découvrez le soutien scolaire en ligne avec myMaxicours

Le service propose une plateforme de contenus interactifs, ludiques et variés pour les élèves du CP à la Terminale. Nous proposons des univers adaptés aux tranches d'âge afin de favoriser la concentration, encourager et motiver quel que soit le niveau. Nous souhaitons que chacun se sente bien pour apprendre et progresser en toute sérénité !

Fiches de cours les plus recherchées

Philosophie

A chacun sa vérité

L'homme est-il un animal politique ?

Peut-il y avoir une société sans Etat ?

Les droits de l'Homme

Elaborer un plan

La morale peut-elle être fondée sur la recherche du bonheur ?

La communication est-elle la première fonction du langage ?

Accédez gratuitement à

Tout le contenu gratuit pendant 24h !

Exercices corrigés

Espace parents

Quiz interactifs

Podcasts de révisions

Cours en vidéo

Fiches de cours

Merci pour votre inscription

* Votre code d'accès sera envoyé à cette adresse e-mail. En renseignant votre e-mail, vous consentez à ce que vos données à caractère personnel soient traitées par SEJER, sous la marque myMaxicours, afin que SEJER puisse vous donner accès au service de soutien scolaire pendant 24h. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée pour vous envoyer notre newsletter. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, à travers le lien de désinscription présent dans chaque newsletter. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

L'ouvrage coup de cœur d'avril : Petit dictionnaire des Sales Boulots par Nicolas Méra

Accueil » Méthodologie » La dissertation en histoire : astuces et conseils pour réussir

La dissertation en histoire : astuces et conseils pour réussir

Augustin remond.

- Méthodologie

Partagez l'article ou laissez un commentaire !

La dissertation en histoire est un exercice exigeant qui demande de la rigueur, de la réflexion et une capacité à organiser ses idées. Elle nécessite de développer un argumentaire solide et cohérent pour répondre à une problématique donnée. Cet article vous propose de découvrir les différentes étapes pour réussir une dissertation en histoire, du travail préliminaire à la rédaction en passant par la construction d’une problématique et l’élaboration d’un plan détaillé. Vous pouvez aussi découvrir notre article sur le commentaire de texte en histoire , qui nécessite d’autres compétences et structures.

Le travail préliminaire à la réalisation d’une dissertation

Analyse du sujet.

Une bonne lecture et compréhension du sujet est cruciale pour réussir sa dissertation. Il est important de définir chaque terme, d’envisager les différents aspects et de prêter attention aux conjonctions qui peuvent donner des indications sur les angles d’étude du sujet. Une analyse minutieuse permet d’éviter les hors-sujet et les incompréhensions.

Regroupement des idées

Après avoir dégagé les différentes idées sous-tendues par le sujet, il convient de les regrouper en grands thèmes qui structureront le devoir. Cette étape permet d’organiser les idées et de mettre en place une progression logique dans la dissertation.

Élaboration d’un plan détaillé

L’étudiant doit alors élaborer un plan détaillé, structuré autour de plusieurs questions qui constitueront la problématique de chaque partie. De même, l’ensemble du devoir sera guidé par une question générale. Ces questions doivent correspondre à un débat historiographique ou à une interrogation personnelle sur un aspect du sujet.

La rédaction de la dissertation

L’introduction.

L’introduction doit présenter le sujet, expliciter les termes, définir et justifier la chronologie et l’aire géographique étudiée. Elle doit également présenter un contexte historique adapté au sujet et annoncer le plan de manière détaillée, en consacrant un paragraphe à chacune des parties à introduire. L’introduction est cruciale pour capter l’attention du lecteur et poser les bases de l’argumentation.

Nous vous avons déjà partagé notre structure type pour les introduction, notamment compatible avec les dissertations en histoire, vous pouvez la découvrir via ce lien .

Le développement

Chaque partie doit être structurée en sous-parties, être introduite par quelques lignes de présentation générale et clôturée par une conclusion intermédiaire répondant à la question posée en introduction. Une transition annonçant la partie suivante est indispensable pour assurer la cohérence du devoir.

La rédaction doit être claire et alterner entre considérations générales et exemples précis. L’étudiant doit enchaîner logiquement ses idées et éviter les digressions hors sujet, les répétitions et l’accumulation de connaissances factuelles sans conceptualisation ni logique.

Il est également important de citer les sources et les historiens reconnus pour étayer son argumentation. Les notes de bas de page et la bibliographie sont essentielles pour montrer la rigueur de la recherche et pour crédibiliser le travail réalisé.

La conclusion

La conclusion doit résumer et confronter l’ensemble des conclusions tirées des différentes parties pour répondre à la problématique générale. Elle doit également ménager une ouverture sur le futur en replaçant le sujet dans son contexte historique plus large. Cette dernière partie permet de synthétiser le devoir et de montrer que l’étudiant a su répondre à la question posée tout en offrant des perspectives pour aller plus loin dans la réflexion.

Conseils et astuces pour réussir sa dissertation

Travaillez régulièrement.

La réussite d’une dissertation en histoire passe par un travail régulier tout au long de l’année. Il est important de s’entraîner à analyser des sujets, à élaborer des plans et à rédiger des dissertations pour acquérir les compétences nécessaires et gagner en aisance.

Développez votre culture historique

Une bonne connaissance des faits historiques et des historiens reconnus est essentielle pour réussir une dissertation. Lisez des ouvrages, des articles et des revues spécialisées pour enrichir votre culture historique et être en mesure de mobiliser des références pertinentes dans votre devoir.

Prenez le temps de la réflexion

Avant de commencer à rédiger votre dissertation, prenez le temps de réfléchir à la problématique et aux arguments que vous souhaitez développer. Ne vous précipitez pas sur votre plan et votre rédaction, mais prenez le temps d’organiser vos idées et de construire un argumentaire solide.

Soignez votre style

Une dissertation en histoire doit être rédigée avec soin et clarté. Veillez à utiliser un vocabulaire précis, à construire des phrases simples et à respecter les règles de la grammaire et de l’orthographe. Un style soigné est un gage de sérieux et de crédibilité.

Relisez-vous

Enfin, n’oubliez pas de relire votre dissertation avant de la rendre. Vérifiez que votre argumentation est cohérente, que vous avez bien répondu à la problématique et que votre devoir est exempt de fautes d’orthographe et de grammaire.

La dissertation en histoire est un exercice exigeant qui demande du temps, de la rigueur et de la réflexion. En suivant les conseils et les étapes présentées dans cet article, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir vos dissertations et progresser en histoire. N’hésitez pas à vous entraîner régulièrement et à solliciter l’aide de vos professeurs ou de vos camarades pour améliorer votre méthode et vos compétences en rédaction.

Ouvrages pour développer vos compétences méthodologiques

Yannick Clavé, Méthodologie de la dissertation en histoire : Classes préparatoires, licence, concours , Ellipses, 2021

Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, Le commentaire de documents en histoire – 3ED NP , Armand Colin, 2017

Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, La dissertation en histoire , Armand Colin, 2019

Articles similaires

Comment faire un préambule de mémoire ?

Bibliographie de la péninsule Ibérique au Moyen Âge

5 conseils pour réussir son commentaire de texte en histoire

Grèce Antique : 8 ouvrages à lire en Licence histoire

Cartes interactives.

Voyagez dans l'histoire grâce à des cartes interactives à la sauce Revue Histoire ! Découvrez les sur notre page dédiée .

Réussir sa licence d'histoire

Toutes les informations essentielles pour un étudiant , afin qu’il réussisse au mieux sa Licence d’Histoire.

Invariablement le bouquin à avoir avec soit pour performer sa Licence !

Articles populaires

Commerce and Navigation – Lake, Internal, and Coasting Trade 1847

Expansion de la CEE : Vers une Grande Europe

Le Rescrit d’Hispellum, un texte atypique de Constantin

La conquête de l’Ouest, expansion et occupation du territoire

Laisser un commentaire annuler la réponse.

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Pourquoi étudier l'histoire?

Pourquoi étudier l'histoire ? Quiconque envisage de s’inscrire à un cours d’histoire au niveau collégial ou secondaire devrait réfléchir sérieusement à cette question. Il est raisonnable de s’attendre à ce que quiconque étudie l’histoire s’intéresse au passé – mais cela ne devrait pas être la seule raison. Les futurs étudiants doivent également comprendre l’importance et la valeur de l’histoire.

Comprendre la valeur de l'histoire

Dans le monde d'aujourd'hui, où l'accent est mis sur aujourd'hui et demain, la valeur de l'histoire est souvent remise en question ou contestée.

Beaucoup de gens sont sceptiques quant à la valeur pratique de l'histoire. Certains doutent de la pertinence et de l'utilité d'étudier des choses qui se sont passées il y a longtemps. Certains pensent que l’histoire a peu ou pas d’influence sur leur vie ou sur le monde d’aujourd’hui. Certains doutent de la valeur pratique d'une qualification en histoire sur le marché des carrières.

Toutes ces questions méritent réflexion, notamment pour les futurs étudiants en histoire. Cette page contient quelques brefs points sur la valeur et l’importance de l’étude de l’histoire. Il peut être utile à ceux qui envisagent de suivre un cours d'histoire, ainsi qu'aux enseignants ou aux parents qui conseillent aux jeunes d'étudier l'histoire.

Une gamme complexe de compétences

De nombreuses personnes ont une vision négative ou dédaigneuse de l’histoire. Ils peuvent croire qu’étudier l’histoire implique un apprentissage par cœur ou une mémorisation et un rappel de faits et de dates, mais rien d’autre.

Quiconque a étudié l’histoire à des niveaux supérieurs sait que les enjeux sont bien plus importants. L’histoire nécessite l’acquisition et l’utilisation de nombreuses compétences. Les étudiants en histoire doivent développer la capacité de localiser, d’étudier et d’interpréter du matériel écrit et visuel, afin d’en extraire des preuves et du sens. Ils doivent être adeptes de la contextualisation, de l'analyse, de la résolution de problèmes et de la pensée critique.

Les étudiants en histoire doivent également être de bons communicateurs, afin d'exprimer leurs découvertes de manière claire et efficace. L’histoire s’appuie et utilise également des connaissances et des idées issues de nombreuses autres disciplines, notamment la politique, les études juridiques, l’économie, la sociologie, la philosophie, la psychologie, les sciences et les arts. Ces compétences et connaissances peuvent être extrêmement utiles, tant dans l’emploi que dans l’étude d’autres matières.

La plupart des employeurs, tant par leur compréhension que par leur expérience, comprennent les compétences que possèdent les diplômés en histoire et la valeur qu’ils peuvent offrir. Voici une liste de quelques métiers et vocations auxquels un diplôme d’histoire peut vous préparer :

Historien, archéologue, restaurateur, conservateur de musée, guide touristique, archiviste, gestion de documents, enseignant, tuteur, chercheur, journaliste, écrivain, éditeur, communication, marketing et relations publiques, créateur de contenu, homme politique, agent politique, fonctionnaire, diplomate, aide humanitaire travailleur, travailleur social, administrateur, gestion, avocat, parajuriste, ressources humaines.

Leçons sur le passé, le présent et le futur

Depuis que les êtres humains ont étudié l'histoire, les cyniques l'ont rejetée comme une indulgence curieuse, une fascination pittoresque mais sans valeur pour les sociétés disparues et les morts. Cette attitude a été caractérisée par l'industriel américain Henry Ford, qui a déclaré en 1916 que «L'histoire est plus ou moins superflue [absurde]… la seule histoire qui vaille la peine est celle que nous faisons aujourd'hui».

La vision négative de l’histoire de Ford, même si elle n’est pas rare, est étroite et erronée. L’histoire nécessite effectivement l’étude du passé, mais cela améliore souvent votre compréhension du monde moderne.

La plupart des cours d'histoire se concentrent sur des thèmes et des questions intemporels – par exemple, la manière dont les personnes, les communautés et les nations interagissent ; la nature du pouvoir et du leadership ; les difficultés du gouvernement et de la gestion économique ; l'impact de la guerre et des conflits sur les sociétés ; et les relations entre les différentes classes, la richesse, le capital et le travail. Ces thèmes et ces problématiques ne disparaissent jamais : seuls les personnes, les lieux et les détails changent.

L’histoire fournit également un contexte essentiel pour comprendre le monde moderne. Il est par exemple impossible de comprendre pleinement la Russie et la Chine modernes sans savoir comment ces sociétés ont été façonnées par l’impérialisme, la guerre, la révolution, le communisme et la guerre froide.

Recherche et interprétation

Pour être un étudiant en histoire ou un historien qui réussit, vous devez d'abord devenir un bon chercheur. La recherche est l'habileté de localiser et de rassembler des informations et des preuves historiques, à partir de nombreux endroits différents. Ces preuves peuvent être trouvées sous diverses formes, y compris des documents, du matériel visuel, des artefacts physiques, des sources orales et numériques.

Les historiens appliquent leurs connaissances et leurs compétences pour localiser des sources et en extraire des informations, des preuves et une signification. Ils réfléchissent de manière critique à chaque élément de preuve, testant et évaluant sa fiabilité, sa crédibilité, son utilité et son importance.

Tout cela permet aux historiens et aux diplômés en histoire de localiser, de manipuler et d’évaluer les informations. Des compétences telles que celles-ci ne sont pas seulement valorisées par l'histoire, elles sont également recherchées dans d'autres disciplines universitaires et professions diverses.

Réflexion et résolution de problèmes

L’histoire peut être extraordinairement complexe. La recherche et l’interprétation historiques nécessitent beaucoup de travail de détective, de réflexion approfondie et de résolution de problèmes.

En localisant et en étudiant des informations et des preuves, les historiens commencent à se forger une compréhension et une « image » des personnes, des événements ou de la société étudiés. En approfondissant le passé, les historiens découvrent presque toujours des questions sans réponse, des informations peu claires ou des éléments de preuve manquants.

Après avoir terminé ses recherches, l'historien doit commencer à chercher des réponses. À ce stade, l'histoire s'apparente à l'assemblage d'un gigantesque puzzle - sauf qu'il n'y a pas de boîte ou d'image pour servir de guide et que certaines des pièces manquent. L'historien doit peser leurs preuves, penser logiquement et latéralement, puis développer des arguments ou des théories crédibles et justifiables.

Une communication claire

Comme dans d’autres disciplines des sciences humaines, les historiens et les étudiants en histoire doivent être de bons communicateurs. Ils doivent développer et affiner des techniques afin de partager leurs découvertes et leurs conclusions.

Les historiens communiquent de différentes manières. De nombreux historiens éminents publient les résultats de leurs recherches sous forme de livres. Les historiens universitaires écrivent souvent des articles pour des revues savantes, où ils sont évalués par des pairs (examinés par d'autres historiens) avant publication. Les historiens peuvent également exprimer leurs découvertes dans des articles de journaux ou de magazines, des interviews, des conférences, des colloques et des conférences ou sur Internet.

Les étudiants d’histoire, en revanche, exposent généralement leurs conclusions dans des essais, des comptes rendus de livres, des analyses de documents ou d’images, des présentations orales, des performances, des projets, des diaporamas et des examens. Tous exigent que vous développiez une gamme de compétences en communication. Ces compétences sont utilisées et valorisées dans d'autres disciplines académiques, ainsi que dans divers domaines de l'emploi.

Une préparation à de nombreux métiers

Une critique souvent formulée à l’égard de l’histoire est son manque de valeur sur le marché des carrières. Alors que les étudiants en commerce poursuivent leur carrière en commerce et que les étudiants en sciences disposent de toute une gamme d’options de carrière, un diplôme d’histoire semble offrir peu de voies directes vers l’emploi – autres que l’enseignement de l’histoire, le monde universitaire ou le travail dans les musées.

Il s’agit d’une représentation injuste de l’utilité et de la considération des qualifications en histoire. Les compétences et les connaissances acquises grâce à l’étude de l’histoire sont valorisées par de nombreuses professions. En tant qu'écrivains et communicateurs efficaces, de nombreux diplômés en histoire deviennent des journalistes, rédacteurs, auteurs, éditeurs, gestionnaires de contenu et professionnels du marketing à succès.

Être capable de localiser, d'organiser et de gérer l'information a permis à de nombreux diplômés en histoire de devenir d'excellents chercheurs, bibliothécaires, gestionnaires de l'information et administrateurs. D'autres diplômés en histoire suivent des études complémentaires pour devenir avocats, diplomates et fonctionnaires.

La politique est un autre cheminement de carrière pour les diplômés en histoire, dont certains ont accédé à de hautes fonctions. L’histoire constitue également une plateforme utile pour une carrière dans l’armée ou la police – ou pour poursuivre des études en économie, en gestion d’entreprise, en gestion des dossiers, en travail social ou en psychologie.

Qui a étudié l’histoire ?

Vous trouverez ci-dessous quelques personnalités célèbres qui ont étudié l’histoire au niveau collégial ou universitaire. La liste est loin d'être exhaustive.

Joe Biden (Le président américain) Gordon Brown (Premier ministre britannique) Steve Carell (acteur/comédien américain) Roi Charles (monarque britannique) Sacha Baron Cohen (acteur/comédien britannique) Winston Churchill (Premier ministre britannique) Dwight D. Eisenhower (Général et président américain) Catherine Hepburn (actrice américaine) Seymour Hersh (journaliste américain) Chris Hughes (Entrepreneur américain, co-fondateur de Facebook) Kareem Abdul Jabbar (basketteur américain) John F. Kennedy (président américain) Henry Kissinger (homme politique et diplomate américain) Richard Nixon (président américain) Ed Norton (acteur américain) Conan O'Brien (animateur de télévision américain) Bill O'Reilly (diffuseur américain) Samuel Palmisano (cadre américain, PDG d'IBM) Franklin D. Roosevelt (président américain) Theodore Roosevelt (président américain) Salman Rushdie (auteur britannique) Antonin Scalia (Juge de la Cour suprême des États-Unis) Shakira (chanteuse pop colombienne) Howard Cordier (cadre gallois, PDG de Sony) Louis Théroux (réalisateur de documentaires britannique) HG Wells (auteur britannique) Gough Whitlam (Premier ministre australien) Woodrow Wilson (président américain)

L'histoire crée de bons citoyens

Enfin, et peut-être plus important encore, l’histoire contribue à créer des citoyens réfléchis et de bons citoyens.

Contrairement à ceux qui étudient dans des domaines comme les mathématiques ou les sciences physiques, les étudiants en histoire passent la plupart de leur temps à étudier les personnes et les sociétés. Ils apprennent ce que signifie être humain. Ils comprennent la valeur de concepts comme l’éthique, l’empathie, la diversité et la justice sociale. Ils connaissent les risques et les dangers de certaines idées.

Les historiens et les étudiants en histoire découvrent les questions et problèmes intemporels qui affectent les sociétés humaines, passées et présentes. Cela les équipe bien pour comprendre et travailler avec les gens de leur propre monde.

L'étude de l'histoire crée également des citoyens réfléchis et actifs, prêts à participer au processus politique ou à leur propre communauté. L’histoire confère à nombre de ses étudiants et diplômés un scepticisme sain – une volonté et une capacité de remettre en question leur propre monde et peut-être de trouver des moyens de l’améliorer.

Informations de citation Titre: « Pourquoi étudier l'histoire ? Auteurs: Jennifer Llewellyn , Steve Thompson Editeur: Histoire Alpha URL: https://alphahistory.com/why-study-history/ Date publiée: 28 septembre 2021 Date de mise à jour : 3 novembre 2023 Date d'accès: 30 mai 2024 Droits d'auteur: Le contenu de cette page ne peut être republié sans notre autorisation expresse. Pour plus d'informations sur l'utilisation, veuillez vous référer à notre Conditions d’utilisation .

- Enseignement

Contenu proposé par

Il n’y a pas de Lumniz à gagner car tu as déjà consommé cet élément. Ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres contenus intéressants à explorer et toujours plus de Lumniz à gagner.

La méthode de la dissertation historique

Ressources de méthodologie

Attention, la dissertation n'est pas un exercice de récitation et avoir une bonne mémoire ne suffit pas. Au contraire, il s'agit plutôt de répondre de manière argumentée à un sujet.

Qu'est-ce que la dissertation ?

La dissertation est un exercice de réflexion et d'argumentation . L'exercice de la dissertation peut être comparé à un voyage et avant de prendre la route, il est indispensable de savoir dans quelle direction il faut partir, de maîtriser l'itinéraire et de ne pas oublier une valise adaptée à sa destination. Pour cela, un important travail préparatoire est à réaliser au brouillon, avant le départ. On regarde à la loupe la destination en essayant de construire un itinéraire c'est-à-dire que l'on va lire attentivement le sujet.

Qu'est-ce que l’analyse des termes du sujet ?

Vérifie que tu as une compréhension claire de chaque terme. C'est ce qu'on appelle l'analyse des termes du sujet, en se posant les questions suivantes :

- De quoi est-il question ?

- Quel thème ?

- Qui ? Quand ? A quelle époque ? Où ? Dans quel espace ?

Si les limites spatiales et chronologiques n'apparaissent pas explicitement, il faut chercher à les déterminer au travers d'indices comme le nom d'une période. Sois bien attentifs à l'ordre des mots et aux mots de liaison, ils sont eux aussi porteurs de sens. Ensuite, prépare ta valise. Liste tes connaissances au brouillon en fonction du sujet, en les sélectionnant. Et n'emporte avec toi que les éléments qui sont en lien avec les sujets qui vont te servir durant le voyage. Inutile d'apporter un maillot de bain pour les sports d'hiver. Prends le temps, avant de démarrer, de bien regarder ton trajet et de te questionner sur le sens de ton voyage.

Définir la problématique

Tu dois trouver une problématique adaptée , c'est-à-dire une question directrice fondamentale à laquelle répondre. Pour cela, il faut élaborer un plan. En fonction de la problématique et de tes connaissances, réfléchis au brouillon à l'organisation des arguments, c'est-à-dire aux grandes étapes du voyage. Le plan doit être logique et permettre à la fois de traiter l'ensemble du sujet en exposant les grands points, mais aussi, il doit permettre de répondre à la problématique.

Construire le plan de dissertation

Le plan de dissertation compte trois grandes parties. Il peut cependant arriver qu'un plan en deux ou quatre parties soit pertinent. Il existe plusieurs types de plan.

- Le plan chronologique : Il est adapté lorsqu'il est possible de dégager des périodes distinctes dans le sujet. Certains termes du sujet impliquent directement un plan chronologique, comme le mot « évolution » ou la phrase « la montée en puissance ».

- Le plan thématique , qui est adapté lorsqu'on peut dégager différents thèmes sur une période précise ou limitée. La présence de termes comme « cause(s), « conséquence(s) », « tableau » ou « bilan » implique un plan thématique.

- Le plan chrono-thématique, qui regroupent le plan chronologique et le plan thématique.

A ce stade de la dissertation, il est conseillé de rédiger l'introduction et la conclusion au brouillon.

Ecrire l’introduction de sa dissertation

C'est parti ! Tu peux t'engager sur la route et commencer le voyage de la rédaction. Passe d'abord par l'étape de l'introduction. Prends ton temps, c'est une étape importante. Roule doucement. L'introduction doit être assez courte, pas plus d'une demi-page, elle doit comprendre :

- Une phrase introductive ou une accroche qui amène le sujet. Cela peut également être une référence à un événement précis, une citation.

- Une présentation du contexte dans lequel s'intègre le sujet c'est-à-dire qu'on va poser un cadre, on va également poser les limites chronologiques et spatiales du sujet.

- La problématique , sous forme de question.

- Et l'annonce du plan : trois grandes parties, dans le meilleur des cas.

Attention, si tu n'as pas bien préparé ou anticiper ton voyage, tu risques de prendre la mauvaise direction et de faire un hors sujet en restant bloqué dans une voie sans issue.

Le développement de la dissertation

Attention, le plan ne doit pas être apparent. Il ne faut pas indiquer de titre aux parties. En revanche, le plan doit apparaître au premier regard du correcteur sur la copie. Soigne la présentation et change de ligne entre les sous-parties. Il faut concevoir chaque partie et chaque sous-partie comme des éléments de réponse à la problématique. On ne consacrera pas une partie au contexte, la place du contexte est dans l'introduction. Chaque partie peut contenir plusieurs idées, mais chaque argument doit être appuyé par des exemples concrets, précis, datés, chiffrés. Attention, pas d'écart sur la route ! On respecte à la lettre le Code de la route.

- On soigne l'orthographe et l'expression écrite.

- Pas d’abréviation, pas d'emploi du futur et pas d'emploi de la première personne du singulier.

- Il est aussi important de bien gérer son temps et de ne pas trop traîner sur chaque étape.

Comment écrire la conclusion d’une dissertation ?

La conclusion est l'étape finale. Il ne faut pas la négliger. Tu es bientôt arrivé mais tu es aussi un peu fatigué. Ne relâche pas ton attention au volant, car si tu as suffisamment préparé ton voyage, tu arriveras sans encombre. Cette conclusion doit être brève, mais structurée . Elle donne une ultime impression sur ton travail. Elle dresse un bilan de ce qui a été démontré, elle doit surtout répondre à la problématique. Il est également possible d'élargir le sujet en ouvrant sur une autre question liée indirectement au sujet ou sur sa suite logique. Attention toutefois, à ne pas trop s'éloigner du sujet. Ça y est, tu vois le panneau de ta ville d'arrivée et tu es à l'heure mais attention ! Il reste une étape avant de pouvoir prendre des vacances. Vérifie que tu es au bon endroit et que tu n'as pas oublié tes bagages. En effet, avant de rendre ton devoir, tu dois procéder à une relecture attentive sur le fond et en répondant à ces questions :

- Ai-je bien répondu à la problématique ?

- Y'a-t-il suffisamment d'exemples ? etc.

- Mais aussi sur la forme, l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire.

Réalisateur : Lipe

Auteur : Université de Nantes, Lipe

Producteur : LIPE

Année de copyright : 2021

Publié le 31/01/23

Modifié le 25/04/23

Ce contenu est proposé par

- Je crée mon compte

- Je me connecte

Gagne des Lumniz, passe de niveau en niveau et révèle tes talents en remportant des défis !

Rejoins-nous dans la communauté Lumni pour encore plus de fun ! Si tu n’en as pas, crée ton compte : c'est gratuit .

Découvre chaque semaine, les nouveautés éducatives pour apprendre autrement dans ta boite e-mail.

Les paramètres de notifications sont bien enregistrés. Tu pourras à tout moment les modifier plus tard dans "Mes notifications"

Reçois les actualités du niveau scolaire qui t'intéresse sur ton application !

Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

Catégorie : L’histoire

D’où viennent nos connaissances ?

La question de l’origine de nos connaissances s’impose comme une problématique cruciale de la philosophie. Cette dissertation aborde-t-elle en scrutant particulièrement les théories empiriste et rationaliste pour mieux appréhender la genèse de notre savoir.

- Dissertations

- La conscience

Ce qui est naturel échappe-t-il à l’histoire ?

Dans le débat philosophique, la question de la relation entre nature et histoire suscite diverses réflexions. En effet, l’interrogation « Ce qui est naturel échappe-t-il à l’histoire ? » nous invite à une profonde analyse des liens entre ces deux dimensions.

Comprend-on mieux ce dont on connaît l’histoire ?

La compréhension profonde de quelque chose nécessite-t-elle une connaissance de son histoire? Cette question nous invite à analyser la relation entre la connaissance historique et l’aptitude à comprendre, une problématique centrale dans l’étude de la philosophie.

A quels obstacles se heurte l’historien quand il écrit l’histoire ?

En écrivant l’histoire, l’historien est confronté à de nombreux défis. Cette dissertation philosophique se penche sur les obstacles spécifiques auxquels ils doivent faire face, allant de la subjectivité inhérente à leur travail à la complexité de représenter fidèlement les événements historiques.

A quoi reconnaît-on qu’un événement est historique ?

La dissertation philosophique aborde la problématique : À quoi reconnaît-on qu’un événement est historique ? Ce sujet invite à la réflexion et à l’évaluation des critères permettant de qualifier un fait comme événement historique et de sa place dans la mémoire collective.

Comment peut-on distinguer l’histoire de la fiction ?

L’histoire et la fiction sont deux univers distincts. La question de leur distinction s’ancre profondément dans les terrains de la philosophie, soulevant des débats passionnants sur leur nature, leur fonction et l’éventuelle interrelation entre elles. Cette dissertation analysera comment différencier ces deux domaines.

Est-il légitime de penser que l’histoire se répète ?

La question de savoir si l’histoire se répète est un sujet de débat philosophique complexe. Il nous invite à réfléchir sur la nature cyclique ou linéaire de l’histoire, tout en questionnant la notion de progrès et de déterminisme historique.

Le présent peut-il s’expliquer intégralement par l’histoire ?

La dissertation philosophique qui suit se penche sur la question de savoir si le présent peut être entièrement expliqué par l’histoire. Elle examine les liens entre passé et présent, et questionne la capacité de l’histoire à déterminer notre réalité actuelle.

- Concours Écoles Agro Véto

- Concours Écoles d'ingénieurs

- Concours Écoles de commerce

- Concours Écoles de journalisme

- Concours Enseignement

- Concours Fonction publique : Administration

- Concours Fonction publique : Culture, Patrimoine

- Concours Fonction publique : Défense, Police, Justice

- Concours Fonction publique : Economie, Finances, Douanes, Travail

- Concours Fonction publique : Education, Animation, Sport, Social

- Concours Fonction publique : Technique, Sciences

- Concours IEP /Sciences Po

- Concours Santé Paramédical Social

- Diplômes comptables

- Ecoles d'Art / Architecture

- Réussir à l'université / IAE

- Réussir le Brevet des collèges (DNB)

- Réussir les tests de langues

- Réussir son BTS

- Réussir son BUT

Exemples de dissertations - sujets, exercices et corrigés - Bac S Histoire

Fiches de révisions : exemples de dissertations - sujets, exercices et corrigés - bac s histoire.

- La Chine et le monde depuis 1949 - le corrigé

- Les Etats-Unis et le monde depuis les 14 points de Wilson - les exercices

- Les Etats-Unis et le monde depuis les 14 points de Wilson - les corrigés

- La Chine et le monde depuis 1949 - les exercices

- Les Nations unies de 1945 à nos jours - Corrigé

- Les Nations unies de 1945 à nos jours - Sujet

- L'Allemagne : puissance européenne, puissance mondiale ? - Corrigé

- L'Allemagne : puissance européenne, puissance mondiale ? - Sujet

- Les transformations économiques & sociales en France depuis 1945 - Corrigé

- Les transformations économiques & sociales en France depuis 1945 - Sujet

- La France entre 1958 et 1973 - Corrigé

- La France entre 1958 et 1973 - Sujet

Décrochez votre Bac 2024 avec Studyrama !

- Poursuivre ses études après le bac

- Fiches de révision du Bac 2024

- Bac 2024 : les dates et épreuves

- Les sujets et corrigés du Bac 2024

- Que faire avec ou sans le bac...

- Résultats du Bac 2024 : dates, heures et résultats par académies

Salons Studyrama

Salon des etudes supérieures de paris - où s'inscrire encore , salon studyrama sup’alternance et apprentissage – spécial rentrée, salon studyrama des etudes supérieures de chambéry.

Rencontrez en un lieu unique tous ceux qui vous aideront à bien choisir votre future formation ou à découvrir des métiers et leurs perspectives : responsables de formations, étudiants, professionnels, journalistes seront présents pour vous aider dans vos choix.

- Recherche par auteur ou oeuvre

- Recherche par idée ou thème

- Recherche par mot clé

- Détecteur de plagiat

- Commande & correction de doc

- Publier mes documents

- Nos astuces

- Vie étudiante

- Témoignages

Consultez tous nos documents en ligne !

à partir de 9.95 € sans engagement de durée

Exemples de sujets de dissertation sur l'histoire et la mémoire

Histoire et mémoire sont des concepts qui sont intimement liés tout en étant très différents. Nous vous donnons ici 10 exemples de sujets de dissertation mêlant habilement ces deux concepts, pour préparer au mieux votre réflexion en vue des examens.

Credit Photo : Unsplash Natalia Y

Sujet 1 - Histoire et mémoire, deux concepts conciliables

Histoire et mémoire sont-elles conciliables ?

L'histoire et la mémoire sont deux choses très différentes. Pour certains historiens, antiques notamment, la mémoire n'a d'autre fonction que de raconter les faits historiques tels qu'ils se sont réellement passés, et histoire et mémoire sont donc entièrement conciliables. Thucydide, en revanche, écrit très tôt qu'histoire et mémoire sont difficiles à concilier. Pour lui, le rôle de l'historien n'est pas seulement de consigner des faits sans discernement, mais au contraire de les analyser, de les organiser, d'utiliser son esprit critique. Pour lui, l'histoire doit absolument chercher la vérité, et ne pas se contenter de raconter des témoignages.

Sujet 2 - Mémoires et rôle de l'historien

Quel est le rôle de l' Historien face à une diversité de mémoires ?

Dans la continuité du premier sujet proposé, il est intéressant de s'interroger sur le rôle de l'historien et la portée de son travail face à des mémoires toujours très diverses, pas toujours objectives, pas toujours réelles. Il sera intéressant de montrer que l'historien peut et doit s'appuyer sur des mémoires, mais qu'il ne peut en aucun cas se limiter à cet apport d'informations, sous peine de voir ses connaissances et son jugement être fortement biaisés.

Sujet 3 - Mémoire et histoire, indispensable lien

La mémoire est-elle indispensable à l'histoire ?

Il s'agit ici de s'interroger sur le caractère indispensable de la mémoire pour la construction de l'histoire. La mémoire est un critère important, mais pas suffisant pour l'histoire, qui se nourrit de nombreux autres éléments différents.

Sujet 4 - Histoire et mémoire, amants ou ennemis ?

Quels sont les points communs et les différences entre histoire et mémoire ?

Histoire et mémoire sont deux concepts théoriques qui visent à rendre compte du passé et à le relater. Néanmoins, l'histoire vise clairement à établir et à communiquer une vérité, quand la mémoire affiche clairement son côté subjectif et une moindre prise de recul que l'histoire elle-même.

Sujet 5 - Mémoire collective et Histoire

Quelles sont les limites de l'impact de la mémoire collective sur l'Histoire ?

Dans certains cas, la mémoire collective peut exercer une pression importante sur l'Histoire, jusqu'à parfois en empêcher l'objectivité et l'indépendance. Il est alors risqué de laisser la mémoire collective jouer pleinement son rôle, car dans le cas contraire elle peut envahir et polluer l'Histoire. Le rôle de l'historien, en l'espèce, est donc de prendre encore davantage de recul et de distance face à cette mémoire collective, pour limiter son impact et son rôle et s'assurer de son objectivité autant que possible.

Sujet 6 - La mémoire suffit-elle à l'historien ?

(sujet de BAC 2000 en philosophie, section L)

La mémoire n'est qu'une partie et qu'une étape du travail de l'historien, qui ne peut et ne doit absolument pas se contenter de se souvenir. Bien au-delà de ça, il doit analyser, critiquer, construire, trier les informations. Néanmoins, il doit exercer de toutes ses forces un devoir de mémoire qui est absolument incontournable.

Sujet 7 - Histoire et Mémoire, la grande confusion

Histoire et mémoire tendent-elles de plus en plus à se confondre ?

Peut-on réellement dire que l'histoire et la mémoire tendent de plus en plus à se confondre ? Avec l'essor des réseaux sociaux, les communications en direct, il semblerait que dès qu'un évènement se produit, il marque l'histoire et la mémoire collective. Néanmoins, ce phénomène est-il nouveau ou existait-il déjà, bien avant le développement des nouvelles technologies ? Quel est leur rôle dans cette sorte de confusion entre histoire et mémoire ?

Sujet 8 - L'histoire de la mémoire

Étudier la mémoire revient à étudier comment et pourquoi, au fil du temps, la mémoire s'est imposée comme un véritable objet d'histoire, notamment sous l'impulsion de Pierre Nora .

Quel a été le rôle de Pierre Nora dans l'avènement de la mémoire en tant qu'objet d'histoire ?

Il sera intéressant ici d'étudier quelles étaient les relations entre histoire et mémoire avant Pierre Nora, puis de détailler ses écrits et ses contributions, et comment ils ont fait changer les choses.

Sujet 9 - Histoire et mémoire

Le défi mémoriel en France, entre histoire de la mémoire et mémoire de l'histoire

Il sera intéressant ici d'étudier ces combinaisons entre ces deux termes clés, pour voir quelles sont les différences et comment leurs interconnexions parviennent à des résultats hautement différents.

Sujet 10 - Histoire et mémoire, passé et présent

Histoire et mémoire sont fortement liées, mais néanmoins bien différentes. Il est passionnant de réaliser que la mémoire est indispensable pour construire le présent, alors que l'histoire est indispensable pour comprendre le passé, et que toutes deux sont absolument indispensables à la fois ensemble et séparément.

Les termes histoire et mémoire sont des concepts très larges, très généraux, qui recouvrent un éventail très vaste de définition et de termes à leur tour. Les combiner est passionnant, et conduit à prendre conscience que les deux sont absolument connectés et difficile à considérer de façon complètement séparée.

Sources : Collectif Histoire et Mémoire, France examen, Le Figaro

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Articles liés.

Révisions du bac : nos coups de pouce !

Mes forêts de Hélène Dorion - fiche de lecture d'une...

Sujet de bac 2023 philo : Vouloir la paix, est-ce vouloir...

Articles récents

Les programmes des différents partis

Sujets de mémoire sur le protectionnisme

- Classements des écoles

- Histoire, géographie et politique

- Littérature

- Philosophie

- Sciences économiques et sociales (SES)

- Quiz métiers

- Qui sommes-nous ?

Classement des écoles » Dissertations et devoirs » Philosophie » Dissertation : Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l’histoire ?

Dissertation : Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l’histoire ?

France métropolitaine • Juin 2016

dissertation • Série ES

Les clés du sujet

Définir les termes du sujet

Ce mot interrogatif porte sur la cause d’un phénomène ou sur l’intention d’une action. Dans le premier cas, on s’intéresse à ce qui produit l’événement, dans le second cas, à son but. On attend alors que soit formulée une justification.

Avons-nous intérêt à

Cette expression implique la présence d’un désir mû par l’espoir d’un gain. Nous nous intéressons à quelque chose lorsque nous estimons que son obtention améliorerait notre situation. L’intérêt est un mobile de la volonté.

Ce verbe signifie travailler à acquérir la connaissance de quelque chose. Il faut rechercher, observer, analyser puis relier les éléments que l’on a distingués. On parle d’une attitude théorique ou spéculative pour la distinguer du comportement de celui qui agit.

Ce terme désigne les actions des hommes et les récits faits à leur sujet. Les deux sens sont liés. Celui qui étudie le passé travaille sur des documents relatifs aux événements. C’est pourquoi l’étude de l’histoire est souvent le fait des historiens de métier. Néanmoins, cette étude peut être faite par ceux qui s’instruisent afin de mieux comprendre leur présent.

Dégager la problématique et construire un plan

La problématique.

Une opinion courante affirme la nécessité de l’étude de l’histoire pour sa capacité à nous enseigner des erreurs à ne pas commettre. Or, on relève que les guerres ne cessent pas et que les passions haineuses sont toujours présentes. Existe-t-il réellement des leçons de l’histoire ? Est-il vraiment de notre intérêt d’étudier cette discipline ? La problématique consiste donc à montrer que le lien entre le passé, objet de l’étude, et le présent n’est pas simple. Il est illusoire de croire que l’on peut rompre avec le passé mais il ne l’est pas moins d’estimer que rien ne change.

Dans un premier temps, nous définirons les termes et montrerons en quel sens l’étude de l’histoire est de notre intérêt.

Dans un deuxième temps, nous ferons des objections qui relativiseront cette position.

Enfin, nous verrons que l’intérêt pour l’étude ne doit pas être nié mais réfléchi et nous définirons précisément sa nature.

Éviter les erreurs

Il ne faut pas considérer que la question est réglée d’avance et transformer le sujet en une énumération des raisons justifiant l’intérêt pour l’étude de l’histoire. Cet intérêt doit être problématisé.

Les titres en couleurs servent à guider la lecture et ne doivent en aucun cas figurer sur la copie.

Introduction

Tous les mots comptent dans un sujet. Le sens du verbe « étudier » a son importance.

La nécessité d’étudier l’histoire paraît aller de soi. Une opinion très répandue affirme que la connaissance des erreurs du passé évite de les reproduire. Il y aurait ainsi des leçons à tirer de l’histoire. De plus, une nation a besoin de savoir d’où elle vient car elle vit sur des idéologies qui façonnent durablement les mentalités. Ces raisons méritent cependant d’être examinées. Les guerres sont récurrentes ; les passions qui les entretiennent ne semblent donc guère sensibles aux enseignements qu’on pourrait tirer du passé, et le propre du temps historique est de produire des situations nouvelles . Aussi est-il légitime d’interroger le bien-fondé d’une étude de l’histoire. Quel est son intérêt, si elle en a un ?

1. La nécessité de l’étude

A. l’étude de l’histoire.

L’intérêt que nous prenons à quelque chose varie en raison de l’importance que nous lui accordons. Nous nous accordons généralement à penser qu’il est nécessaire de fournir des efforts pour acquérir un savoir. L’étude est un travail intellectuel . Elle demande que nous développions des capacités d’analyse afin de nous pénétrer de la mentalité des siècles passés et d’éviter les anachronismes. Aussi, elle est surtout le fait des historiens , de ceux qui ont travaillé afin de comprendre le sens des documents. La connaissance historique ne consiste pas à savoir par cœur des faits. Elle implique un travail d’interprétation, de mise en relation, fondée sur un apprentissage du sens des termes. Marc Bloch l’indique en prenant pour exemple le mot « villa ». Que signifiait-il pour les hommes du haut Moyen Âge ? Qu’entendaient-ils par « guerre », par « honneur » ? Il faut étudier patiemment les textes pour le savoir.

B. Pourquoi la juge-t-on nécessaire ?

Faites le point pour justifier un approfondissement de la réflexion.

La connaissance de l’histoire est généralement tenue pour nécessaire. Il faut donc que la raison y trouve un intérêt. Cette étude nous donnerait d’ indispensables leçons . Machiavel justifie la lecture des historiens car elle permet de faire des rapprochements éclairants pour notre présent. Leurs analyses nous donnent des leçons de conduite, notamment en matière politique et militaire. Cette thèse présuppose que la diversité des situations historiques est moins importante que la permanence de certaines passions. Il faut croire, comme Hume dans L’Enquête sur l’entendement humain , en l’existence d’une nature humaine qui ne change pas à travers le temps.

L’étude de l’histoire est ainsi le laboratoire de la science de l’homme . Quelle que soit l’époque, nous remarquons la présence de la haine et de l’amour, du courage et de la lâcheté, de la générosité et de l’égoïsme. Les actions humaines ne sont que la combinaison de ces passions et il semble possible de trouver les principes qui les relient. Dès lors, il est légitime de raisonner en disant que les mêmes motifs produisent toujours les mêmes actions . C’est déjà l’idée de Thucydide au début de son Histoire de la guerre du Péloponnèse. Il affirme que son travail est un « trésor pour toujours » car les causes de cette guerre ne sont pas spécifiques à cet événement. Ainsi, leur connaissance pourrait permettre d’éviter de nouveaux drames en permettant de prendre à temps les mesures appropriées.

[Transition] L’intérêt de l’étude de l’histoire a donc un fondement philosophique. Devons-nous pour autant l’accepter sans restriction ?

2. Critique des « leçons de l’histoire »

A. la contingence de l’action.

Donnez des exemples pour illustrer le raisonnement.

La thèse de Hume a des accents déterministes même si sa position est plus nuancée. S’il écrit que la plupart des observations faites sur les Français d’aujourd’hui sont applicables aux Romains, il maintient que « la nature humaine reste toujours la même dans ses principes et dans ses opérations ». Or cette thèse sous-estime l’importance de l’ évolution historique . Dire que les Romains avaient les mêmes passions que nous n’est pas une connaissance historique. On rétorquera, en suivant Machiavel, qu’il existe des situations typiques qu’un dirigeant doit connaître afin de bien gouverner. Mais il n’y a pas deux situations identiques car les actions des hommes sont libres et créent nécessairement de l’inédit. La contingence , c’est-à-dire l’indétermination, est inscrite dans l’histoire humaine. L’étude de l’histoire peut justement nous apprendre l’ importance du hasard dans le détail des affaires humaines. Que se serait-il passé si Bonaparte était mort avant de devenir Napoléon ? Les concours de circonstances ne sont pas une invention de l’esprit mais une réalité. L’entrecroisement complexe d’actions qui s’opposent forme des situations mouvantes et singulières dont la résolution est toujours à inventer.

B. La singularité du présent

Cette idée est développée par Hegel qui rejette l’idée des leçons de l’histoire. Les exemples ne manquent pas. Deux guerres rapprochées avec l’Allemagne n’ont pas empêché l’horreur de la Seconde Guerre mondiale. De même, si la grandeur de certaines figures est indéniable, elle ne peut rien nous apprendre de décisif pour notre présent. Ainsi, transposer le comportement des républicains romains, ou des Français de 1789, dans un monde qui n’est plus le leur, reviendrait à vouloir appliquer une recette sans tenir compte de la singularité de chaque situation. Hegel raille ceux qui vont répétant aux gouvernants et au peuple qu’ils doivent s’instruire des leçons du passé sans voir que celles-ci ne sont que des maximes générales qui ne disent pas ce qu’il faut faire précisément ici et maintenant. L’unicité de chaque situation fait que les rapprochements avec ce qui eut lieu ne sont jamais déterminants.

La thèse de départ est donc renversée . L’intérêt de l’étude de l’histoire est précisément de nous apprendre que les peuples n’en ont jamais tiré de leçons car ils ne pouvaient pas en tirer. Les généralités sont sans force face à la nouveauté du présent .

[Transition] Nous sommes dans une situation problématique. Est-il encore sensé de penser que l’étude de l’histoire présente un réel intérêt ?

3. Le réel intérêt de l’étude

A. le temps historique.

L’opposition des deux premières parties a pour centre le statut du temps historique . Hume minore sa portée en affirmant que les changements sont le fait d’une nature humaine aux principes invariables. La variété viendrait de la façon dont ces principes se combinent selon les époques. Hegel fait valoir que le temps historique est une puissance de changement et que les différences comptent plus que les ressemblances. Il est vrai que le recours au passé semble parfois éclairant mais révèle vite ses limites. Il est d’usage de rapprocher la situation française actuelle de celle des années 1930 qui connurent des poussées nationalistes et haineuses. Cependant, la France d’aujourd’hui n’est pas celle d’il y a quatre-vingts ans. Ne pourrait-on pas concilier les deux positions en disant que Hume se place sur un terrain théorique en considérant l’histoire comme un laboratoire pour définir l’homme tandis que Hegel la considère du point de vue de l’action et donc du présent ? L’étude de l’histoire ne peut avoir le même intérêt dans les deux cas. Ce qui vaut pour la théorie ne vaut pas pour la pratique .

B. Le double intérêt de l’étude

Cette séparation a son importance car il est vrai que la philosophie de l’histoire ne guide pas l’homme d’action dont le génie n’est pas d’être un théoricien mais d’avoir le sens de ce qu’il convient de faire pour éviter la violence et la déraison. Aristote nomme « prudence » cette sagesse des limites qui n’exclut pas l’audace et Hegel lui-même ne fait pas du philosophe un guide pour le gouvernant. Il est toutefois possible d’affiner ce rapport en notant que l’étude du passé n’a peut-être pas pour fonction essentielle de nous enseigner des concordances mais des différences qui donnent à penser. Le choix n’est pas entre un empirisme rusé et des vues trop générales pour être instructives. La sensibilité aux écarts entre des situations est une source de réflexion. Disons que l’intérêt doit porter sur ce qui nous rapproche du passé et sur ce qui en diffère . L’étude est donc indispensable mais elle ne suffit pas à éviter les drames. Une action n’est pas de la théorie appliquée.

Nous sommes partis de l’idée commune qui soutient que l’intérêt de l’étude de l’histoire est d’en retirer des leçons puis nous avons montré ce qu’elle a d’insuffisant. Il apparaît finalement qu’étudier l’histoire a du sens dans la mesure où nous n’y cherchons pas des recettes mais des occasions de penser en quoi notre présent ressemble au passé et en quoi il en diffère. C’est cette tension qui est intéressante.

Dissertation : La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain ?

Avant que trump ne se retourne contre la chine, il a fait écho au « discours heureux » trompeur de xi jinping sur covid-19: auteur.

L'équipe étudiant.es

étudiant.es : une équipe de jeunes étudiants vous proposant chaque jour du contenu de qualité sur la vie étudiante en France.

En rapport avec cet article

Débats sur les élections générales : les Verts en colère contre l'exclusion du débat des dirigeants écossais

« Question de vie ou de mort » : un ancien procureur américain dénonce la dernière décision « absurde » du juge Cannon

Faiza Shaheen est sortie choquée après avoir été empêchée de se présenter comme candidate travailliste

Le manifeste des élections générales de 2024 de Sauvons les étudiants

Un « renversement dramatique » pour la campagne de Biden s'est manifesté lors d'un événement « de style guérilla » au procès Trump : rapport

Jeremy Corbyn lance officiellement sa campagne pour devenir député indépendant d'Islington North

Articles populaires.

Découvrez les opportunités professionnelles du textile

En quoi est-ce nécessaire pour étudiant de s’équiper d’un dictaphone ?

Mastère en école de commerce : qu’est-ce qui devrait primer dans votre choix aujourd’hui ?

Articles recommandés.

Classement des meilleures prépas en architecture

Le métier de secrétaire assistant

Le chemin vers la réussite : comment effectuer un master informatique à Lille ?

Comment réussir son parcours universitaire ?

Faire ses études dans les affaires internationales : comment se préparer au monde de demain ?

Maformation.fr : votre guide vers la formation professionnelle idéale

Créer son site Internet en tant que jeune entrepreneur

Études à l’étranger : les 5 meilleures destinations pour les étudiants français

Trouvez votre emploi de chirurgien à Paris dès maintenant

Que peut-on attendre d’un cours d’art en ligne ?

Comment épargner quand on est étudiant ?

Quels sont les débouchés après une école de finance ?

Comment faire monter en compétence ses collaborateurs ?

Comment savoir sa classe en avance ?

Comment calculer sa moyenne générale ?

Le métier de secrétaire médical : un acteur clé du secteur médico-social

Qui sommes nous ?

Étudiant.es vous propose chaque jour le meilleur de l’actualité étudiante, ainsi que des classements et avis sur toutes les écoles en France.

Recevoir notre newsletter

Recevez les dernières actualités étudiantes en France directement par email.

- Mentions légales

© 2024 Étudiant.es | Classements et avis des écoles en France en 2024 par Tremplin Numérique

🎁 Dernière ligne droite ! -25% avec le code JEVEUXMONBAC2024 ! 😊

Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire ?

France métropolitaine 2016 • Dissertation de série ES

phiT_1606_07_05C

France métropolitaine • Juin 2016

dissertation • Série ES

Les clés du sujet

Définir les termes du sujet

Ce mot interrogatif porte sur la cause d'un phénomène ou sur l'intention d'une action. Dans le premier cas, on s'intéresse à ce qui produit l'événement, dans le second cas, à son but. On attend alors que soit formulée une justification.

Avons-nous intérêt à

Cette expression implique la présence d'un désir mû par l'espoir d'un gain. Nous nous intéressons à quelque chose lorsque nous estimons que son obtention améliorerait notre situation. L'intérêt est un mobile de la volonté.

Ce verbe signifie travailler à acquérir la connaissance de quelque chose. Il faut rechercher, observer, analyser puis relier les éléments que l'on a distingués. On parle d'une attitude théorique ou spéculative pour la distinguer du comportement de celui qui agit.

Ce terme désigne les actions des hommes et les récits faits à leur sujet. Les deux sens sont liés. Celui qui étudie le passé travaille sur des documents relatifs aux événements. C'est pourquoi l'étude de l'histoire est souvent le fait des historiens de métier. Néanmoins, cette étude peut être faite par ceux qui s'instruisent afin de mieux comprendre leur présent.

Dégager la problématique et construire un plan

La problématique.

Une opinion courante affirme la nécessité de l'étude de l'histoire pour sa capacité à nous enseigner des erreurs à ne pas commettre. Or, on relève que les guerres ne cessent pas et que les passions haineuses sont toujours présentes. Existe-t-il réellement des leçons de l'histoire ? Est-il vraiment de notre intérêt d'étudier cette discipline ? La problématique consiste donc à montrer que le lien entre le passé, objet de l'étude, et le présent n'est pas simple. Il est illusoire de croire que l'on peut rompre avec le passé mais il ne l'est pas moins d'estimer que rien ne change.

Dans un premier temps, nous définirons les termes et montrerons en quel sens l'étude de l'histoire est de notre intérêt.

Dans un deuxième temps, nous ferons des objections qui relativiseront cette position.

Enfin, nous verrons que l'intérêt pour l'étude ne doit pas être nié mais réfléchi et nous définirons précisément sa nature.

Éviter les erreurs

Il ne faut pas considérer que la question est réglée d'avance et transformer le sujet en une énumération des raisons justifiant l'intérêt pour l'étude de l'histoire. Cet intérêt doit être problématisé.

Les titres en couleurs servent à guider la lecture et ne doivent en aucun cas figurer sur la copie.

Introduction

Tous les mots comptent dans un sujet. Le sens du verbe « étudier » a son importance.

La nécessité d'étudier l'histoire paraît aller de soi. Une opinion très répandue affirme que la connaissance des erreurs du passé évite de les reproduire. Il y aurait ainsi des leçons à tirer de l'histoire. De plus, une nation a besoin de savoir d'où elle vient car elle vit sur des idéologies qui façonnent durablement les mentalités. Ces raisons méritent cependant d'être examinées. Les guerres sont récurrentes ; les passions qui les entretiennent ne semblent donc guère sensibles aux enseignements qu'on pourrait tirer du passé, et le propre du temps historique est de produire des situations nouvelles . Aussi est-il légitime d'interroger le bien-fondé d'une étude de l'histoire. Quel est son intérêt, si elle en a un ?

1. La nécessité de l'étude

A. l'étude de l'histoire.

L'intérêt que nous prenons à quelque chose varie en raison de l'importance que nous lui accordons. Nous nous accordons généralement à penser qu'il est nécessaire de fournir des efforts pour acquérir un savoir. L'étude est un travail intellectuel . Elle demande que nous développions des capacités d'analyse afin de nous pénétrer de la mentalité des siècles passés et d'éviter les anachronismes. Aussi, elle est surtout le fait des historiens , de ceux qui ont travaillé afin de comprendre le sens des documents. La connaissance historique ne consiste pas à savoir par cœur des faits. Elle implique un travail d'interprétation, de mise en relation, fondée sur un apprentissage du sens des termes. Marc Bloch l'indique en prenant pour exemple le mot « villa ». Que signifiait-il pour les hommes du haut Moyen Âge ? Qu'entendaient-ils par « guerre », par « honneur » ? Il faut étudier patiemment les textes pour le savoir.

B. Pourquoi la juge-t-on nécessaire ?

Faites le point pour justifier un approfondissement de la réflexion.

La connaissance de l'histoire est généralement tenue pour nécessaire. Il faut donc que la raison y trouve un intérêt. Cette étude nous donnerait d' indispensables leçons . Machiavel justifie la lecture des historiens car elle permet de faire des rapprochements éclairants pour notre présent. Leurs analyses nous donnent des leçons de conduite, notamment en matière politique et militaire. Cette thèse présuppose que la diversité des situations historiques est moins importante que la permanence de certaines passions. Il faut croire, comme Hume dans L'Enquête sur l'entendement humain , en l'existence d'une nature humaine qui ne change pas à travers le temps.

L'étude de l'histoire est ainsi le laboratoire de la science de l'homme . Quelle que soit l'époque, nous remarquons la présence de la haine et de l'amour, du courage et de la lâcheté, de la générosité et de l'égoïsme. Les actions humaines ne sont que la combinaison de ces passions et il semble possible de trouver les principes qui les relient. Dès lors, il est légitime de raisonner en disant que les mêmes motifs produisent toujours les mêmes actions . C'est déjà l'idée de Thucydide au début de son Histoire de la guerre du Péloponnèse. Il affirme que son travail est un « trésor pour toujours » car les causes de cette guerre ne sont pas spécifiques à cet événement. Ainsi, leur connaissance pourrait permettre d'éviter de nouveaux drames en permettant de prendre à temps les mesures appropriées.

[Transition] L'intérêt de l'étude de l'histoire a donc un fondement philosophique. Devons-nous pour autant l'accepter sans restriction ?

2. Critique des « leçons de l'histoire »

A. la contingence de l'action.

Donnez des exemples pour illustrer le raisonnement.

La thèse de Hume a des accents déterministes même si sa position est plus nuancée. S'il écrit que la plupart des observations faites sur les Français d'aujourd'hui sont applicables aux Romains, il maintient que « la nature humaine reste toujours la même dans ses principes et dans ses opérations ». Or cette thèse sous-estime l'importance de l' évolution historique . Dire que les Romains avaient les mêmes passions que nous n'est pas une connaissance historique. On rétorquera, en suivant Machiavel, qu'il existe des situations typiques qu'un dirigeant doit connaître afin de bien gouverner. Mais il n'y a pas deux situations identiques car les actions des hommes sont libres et créent nécessairement de l'inédit. La contingence , c'est-à-dire l'indétermination, est inscrite dans l'histoire humaine. L'étude de l'histoire peut justement nous apprendre l' importance du hasard dans le détail des affaires humaines. Que se serait-il passé si Bonaparte était mort avant de devenir Napoléon ? Les concours de circonstances ne sont pas une invention de l'esprit mais une réalité. L'entrecroisement complexe d'actions qui s'opposent forme des situations mouvantes et singulières dont la résolution est toujours à inventer.

B. La singularité du présent

Cette idée est développée par Hegel qui rejette l'idée des leçons de l'histoire. Les exemples ne manquent pas. Deux guerres rapprochées avec l'Allemagne n'ont pas empêché l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. De même, si la grandeur de certaines figures est indéniable, elle ne peut rien nous apprendre de décisif pour notre présent. Ainsi, transposer le comportement des républicains romains, ou des Français de 1789, dans un monde qui n'est plus le leur, reviendrait à vouloir appliquer une recette sans tenir compte de la singularité de chaque situation. Hegel raille ceux qui vont répétant aux gouvernants et au peuple qu'ils doivent s'instruire des leçons du passé sans voir que celles-ci ne sont que des maximes générales qui ne disent pas ce qu'il faut faire précisément ici et maintenant. L'unicité de chaque situation fait que les rapprochements avec ce qui eut lieu ne sont jamais déterminants.

La thèse de départ est donc renversée . L'intérêt de l'étude de l'histoire est précisément de nous apprendre que les peuples n'en ont jamais tiré de leçons car ils ne pouvaient pas en tirer. Les généralités sont sans force face à la nouveauté du présent .

[Transition] Nous sommes dans une situation problématique. Est-il encore sensé de penser que l'étude de l'histoire présente un réel intérêt ?

3. Le réel intérêt de l'étude

A. le temps historique.

L'opposition des deux premières parties a pour centre le statut du temps historique . Hume minore sa portée en affirmant que les changements sont le fait d'une nature humaine aux principes invariables. La variété viendrait de la façon dont ces principes se combinent selon les époques. Hegel fait valoir que le temps historique est une puissance de changement et que les différences comptent plus que les ressemblances. Il est vrai que le recours au passé semble parfois éclairant mais révèle vite ses limites. Il est d'usage de rapprocher la situation française actuelle de celle des années 1930 qui connurent des poussées nationalistes et haineuses. Cependant, la France d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a quatre-vingts ans. Ne pourrait-on pas concilier les deux positions en disant que Hume se place sur un terrain théorique en considérant l'histoire comme un laboratoire pour définir l'homme tandis que Hegel la considère du point de vue de l'action et donc du présent ? L'étude de l'histoire ne peut avoir le même intérêt dans les deux cas. Ce qui vaut pour la théorie ne vaut pas pour la pratique .

B. Le double intérêt de l'étude

Cette séparation a son importance car il est vrai que la philosophie de l'histoire ne guide pas l'homme d'action dont le génie n'est pas d'être un théoricien mais d'avoir le sens de ce qu'il convient de faire pour éviter la violence et la déraison. Aristote nomme « prudence » cette sagesse des limites qui n'exclut pas l'audace et Hegel lui-même ne fait pas du philosophe un guide pour le gouvernant. Il est toutefois possible d'affiner ce rapport en notant que l'étude du passé n'a peut-être pas pour fonction essentielle de nous enseigner des concordances mais des différences qui donnent à penser. Le choix n'est pas entre un empirisme rusé et des vues trop générales pour être instructives. La sensibilité aux écarts entre des situations est une source de réflexion. Disons que l'intérêt doit porter sur ce qui nous rapproche du passé et sur ce qui en diffère . L'étude est donc indispensable mais elle ne suffit pas à éviter les drames. Une action n'est pas de la théorie appliquée.

Nous sommes partis de l'idée commune qui soutient que l'intérêt de l'étude de l'histoire est d'en retirer des leçons puis nous avons montré ce qu'elle a d'insuffisant. Il apparaît finalement qu'étudier l'histoire a du sens dans la mesure où nous n'y cherchons pas des recettes mais des occasions de penser en quoi notre présent ressemble au passé et en quoi il en diffère. C'est cette tension qui est intéressante.

Pour lire la suite

Et j'accède à l'ensemble des contenus du site

Et je profite de 2 contenus gratuits

HISTOIRE (Histoire et historiens) Sources et méthodes de l'histoire

- 1. Les sources de l'histoire dans l'Antiquité

- 2. Moyen Âge : l'autorité de l'Église face à la critique des sources

- 3. La naissance d'une critique érudite (XVIe-XVIIIe siècles)

- 4. Sources et méthodes du « siècle de l'histoire » : le XIXe siècle

- 5. La « grande transformation » des sources et des méthodes : le XXe siècle

- 6. Bibliographie

Pour comprendre les pratiques des historiens, deux notions clés s'avèrent indispensables. La première, les sources, appartient en propre aux professionnels de l'histoire ; la seconde, la méthode , est la clé de toutes les démarches de l'esprit.

Si faire de l'histoire consiste avant tout à rechercher et à critiquer les traces du passé que l'historien constitue en documents, il existe un lien indissociable entre les sources et la méthode. Une part essentielle du métier d'historien consiste à mettre en œuvre la bonne méthode de recherche, de critique et d'interprétation des sources. Ce travail correspond aux deux premiers des trois temps de l'entreprise historienne établis par Paul Ricœur, à savoir la transformation des documents en témoignage, la tentative d'explication et de compréhension et, enfin, la représentation historienne par le jeu de l' écriture . De l'Antiquité à nos jours, il ne s'agit pas seulement d'un développement chronologique mais aussi d'un itinéraire qui conduit des sources uniques aux sources quantifiables et du primat du témoignage oculaire à celui des documents écrits avant un retour aux sources orales avec l' histoire du temps présent . Sources et méthodes ne témoignent pas seulement de la technicité du métier d'historien, elles retracent, au niveau de la pratique, l'évolution des objectifs et de l'épistémologie de « l'opération historiographique » (Michel de Certeau).

Les sources de l'histoire dans l'Antiquité

Hérodote - Halicarnasse (Asie Mineure)

G. Nimatallah/ De Agostini/ Getty Images

En remontant à Hérodote (484 env.-env. 425 av. J.-C.), aux origines de la tradition occidentale, on est saisi par la variété des sources envisagées par le « père de l'histoire ». Pour écrire ses Histoires , ou l' Enquête , Hérodote recourt d'abord au regard. L'autopsie est, étymologiquement, ce qu'il a vu lui-même, son propre témoignage oculaire. Le regard prévaut sur tout, écrira Aristote et, lorsqu'il fait défaut, Hérodote fait appel à l'« akoè » (ouïe), ce qu'il recueille de la bouche de ses témoins. Ainsi, les sources d'information d'Hérodote rejoignent les interrogations contemporaines des historiens sur les sources orales et l'histoire du temps présent, territoires qui avaient été bannis tout au long des xix e et xx e siècles, avec la professionnalisation progressive de l'histoire.

Évidemment, aujourd'hui tout lecteur relève l'excès de confiance, voire la crédulité d'Hérodote vis-à-vis des récits qui entremêlent la vie des hommes et les interventions divines. Mais l'embryon d'une méthode critique apparaît dans ses travaux lorsqu'il compare les versions phéniciennes, perses et grecques sur les origines des guerres médiques.

Thucydide - Athènes

Erich Lessing/ AKG-images

Cependant, la dimension critique s'avère beaucoup plus élaborée parmi les auteurs qui marquent l'évolution historiographique ultérieure. Quand Thucydide (460 env.-env. 400 av. J.-C.) se lance dans le récit de La Guerre du Péloponnèse , il se remémore son émerveillement d'enfant à l'écoute d'Hérodote afin de mieux critiquer l'absence de méthode dans l'établissement de la vérité. « Mythologue » selon Thucydide , Hérodote est un propagateur de mensonges, de faits incontrôlables. Par opposition, Thucydide, qui ne croit qu'à ce qu'il a vu ou critiqué au plus près, se condamne à une histoire du présent. Toutefois, son rapport aux sources se distingue des travaux ultérieurs, dans la mesure où les célèbres discours qui émaillent son récit, tel celui de Périclès en l'honneur des Athéniens tombés au cours de la première année du conflit, en 430 avant J.-C., sont autant de sources apocryphes sorties de sa plume pour mieux atteindre la vérité. En revanche, en établissant une chronologie adaptée à l'ensemble des cités grecques, le contemporain [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Découvrez nos offres

Déjà abonné ? Se connecter

- Olivier LÉVY-DUMOULIN : professeur des Universités en histoire contemporaine, Institut d'études politiques, université de Lille-II

Carte mentale Élargissez votre recherche dans Universalis

Classification

Pour citer cet article

- APA (7 ème version)

- Chicago Style

Olivier LÉVY-DUMOULIN. HISTOIRE (Histoire et historiens) - Sources et méthodes de l'histoire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis . Disponible sur : (consulté le )

LÉVY-DUMOULIN, O.. HISTOIRE (Histoire et historiens) - Sources et méthodes de l'histoire . Encyclopædia Universalis . (consulté le )

LÉVY-DUMOULIN, Olivier. « HISTOIRE (Histoire et historiens) - Sources et méthodes de l'histoire ». Encyclopædia Universalis . Consulté le .

LÉVY-DUMOULIN, Olivier. « HISTOIRE (Histoire et historiens) - Sources et méthodes de l'histoire ». Encyclopædia Universalis [en ligne], (consulté le )

Hugues Capet

VISIOARS/ AKG-images

Autres références

HISTOIRE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO